Kommunikation im Zusammenbruch sichern und nächste Kirche vorbereiten

Die Rolle der pastoralen Mitarbeiter:innen im Übergang

1. Blick zurück

Als ich 2017 den Artikel „Kirche braucht Profis – aber keine Gemeindereferenten. Skizze einer neuen Rollenarchitektur“ in der Zeitschrift das magazin des Bundesverbandes der Gemeindereferent*innen veröffentlicht habe, sah die Welt noch anders aus. Ich war überzeugt, dass es möglich sei, die Gestalt der Kirche proaktiv zu verändern und schrittweise weiterzuentwickeln.

Die Annahme war: Kirche habe eine Zukunft, wenn Ehrenamtliche ihre Begabungen stärker einbringen und operativ Verantwortung für kirchliches Leben übernehmen. Der Artikel skizzierte eine grundlegend neue Rollenarchitektur für haupt- und ehrenamtliche Akteur:innen. Die Kernthese: Die bisherige Differenzierung sei nicht hinreichend komplex und wenig geeignet, um die anstehenden Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Im weiterhin dominierenden Rollenverständnis kann im Prinzip jede:r alles (z. B. taufen oder organisieren). Die Differenzierung geht nicht von den erkennbaren Herausforderungen und den dafür notwendigen bzw. vorhandenen Kompetenzen aus, sondern von der tradierten pastoralen Praxis sowie deren Organisation. Sie legt ausschließlich fest, wer was tun darf und was nicht. Fokus ist „tun dürfen“, nicht „tun können“.

Für die beruflich tätigen Seelsorger:innen wurde ein Rollenkonzept skizziert, das den Gedanken der (Kirchen-)Entwicklung und der Ermöglichung in den Mittelpunkt stellt. Die klassischen Berufsrollen hatten darin eine untergeordnete Bedeutung. Die zentrale Kompetenz, die zukünftig alle Seelsorger:innen mitbringen müssten, sei die Fähigkeit, Menschen, Gruppen – allgemein Systeme – in ihrem selbstverantwortlichen Tun und ihrer Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten (Basisrolle Coach:in, neben der Fähigkeit, [Erfahrungs-]Wirklichkeit aus theologischer Perspektive zu betrachten, zu deuten und rituell einzubetten). Große Seelsorgeräume böten darüber hinaus die Möglichkeit, zentrale Prozesskompetenzen, die für die Transformation von Kirche unerlässlich sind, in Form von Rollenclustern zu bündeln. Diese würden je spezifische Qualifikationen erfordern, wie z. B. Innovation, (strategische) Engagemententwicklung, Organisationsentwicklung und andere. Steffen Schramm formuliert in einem jüngst erschienenen Artikel einen ähnlichen Gedanken und spricht von „ekklesiogenetischen Kompetenzen“ (vgl. Schramm 2022). Akteure, die in solchen Prozessrollen unterwegs seien, arbeiteten quer bzw. horizontal zu territorial, funktional oder kategorial organisierten Linien oder Teilsystemen (Kirchengemeinden, Handlungsfeldern, Kirchorten). Sie sorgten dafür, dass die jeweiligen Prozesse (im Beispiel Innovation oder Engagemententwicklung) in den Teilsystemen professional angegangen und umgesetzt werden. Genauso ist im Anschluss an die Trierer Synode 2013–2016 die neue Rolle eines:r strategischen Engagemententwickler:in konzipiert.

2. Verschärfte Rahmenbedingungen

Das zurückliegende Jahrzehnt wurde nicht genutzt, um die erforderliche Transformation von Kirche einzuleiten. Weder ein Fokus auf Menschen, die mit den bisherigen Angeboten nichts oder nichts mehr anfangen können, noch der notwendige Paradigmenwechsel in Sozialgestalt und Rollenarchitektur wurde vorangetrieben. Die zahlreichen Reformbemühungen gehen sichtlich nicht weit und nicht tief genug. Sie drehen sich weiterhin um den Erhalt und die Verwaltung des Bestehenden. Das Frame, wie Kirche gedacht und Kirchenentwicklung betrieben wird, ist bis heute dasselbe geblieben. Unter diesen Bedingungen hat sich auch an der Rolle der hauptberuflichen pastoralen Mitarbeiter:innen aufs Ganze gesehen wenig verändert.

Sieben Jahre später ist die Situation deutlich verschärft. Der Zusammenbruch der Kirchen ist in Sichtweite. Auf dem Strategiekongress 2022 in Teilen noch heftig abgelehnt, ist die Möglichkeit eines disruptiven Entwicklungsszenarios im theologischen Diskurs angekommen (vgl. Müller 2024). Die Zahlen sind lange bekannt und lassen in Dimension und Dynamik keine Zweifel. Sie sind jedoch abstrakt und können ausgeblendet werden. Spürbar werden Tempo und Ausmaß der Veränderung, wenn Dinge plötzlich wegfallen: wenn Kirchen verkauft oder abgerissen, Akademien geschlossen oder Kirchenzeitungen eingestellt werden. Jetzt sind auch die ersten theologischen Zeitschriften an der Reihe. So ist etwa das magazin, in dem der zitierte Artikel 2017 erschien, – ähnlich wie die Lebendige Seelsorge – nach 23 Jahren zum 1.1.2025 eingestellt worden.

Landeskirchen rechnen in den nächsten zehn Jahren mit Kürzungen von bis zu 75 % der Finanzmittel. Kirchliche Verbände, aber auch Bistümer, rechnen bereits in sechs bis sieben Jahren mit drohender Insolvenz. Die Zeit für (lineare) Entwicklung ist vorbei. Jetzt kommt die Abrissbirne. Zu befürchten ist, dass sie die Akteur:innen auf allen Ebenen die nächsten fünf bis sieben Jahre in ihren Bann ziehen wird, und auch hier wieder unter der Maßgabe, Bestehendes so lange wie möglich zu erhalten. Das Frame kirchlicher Transformation wird aller Voraussicht nach bis zum bitteren Ende bleiben. Wieso sollte sich das auf den letzten Metern ändern, wenn man jahrzehntelang Zeit (und die nötigen Mittel) hatte, sich den existenziellen Herausforderungen zu stellen?

3. Wenn es ernst wird – veränderte Fragestellung

Die Zeit bis zum Neustart nach dem Zusammenbruch ist entscheidend für das Überleben der Kirche. Allerdings anders als noch vor acht bis zehn Jahren gedacht. Die Vorstellung einer linear-stetigen umfassenden Transformation, die den Zusammenbruch abwenden oder einen fließenden Übergang ermöglichen könnte, ist obsolet. Die jetzige Gestalt ist nicht zu retten. Die Fragestellung ist inzwischen eine ganz andere. Sie berührt die Existenz und damit die Bedingungen der Möglichkeit einer nächsten Kirche (zu den religionssoziologischen Hintergründen vgl. Kläden 2024):

- Was ist im Zugang auf den Zusammenbruch zu tun, damit über den Zerfall der jetzigen Gestalt hinaus der systemische Zusammenhalt (als Kirche) gewahrt bleibt, um überhaupt einen Neustart beginnen zu können?

- Was wird gebraucht, um den Neustart unter gänzlich veränderten Bedingungen bereits jetzt im Vorgriff auf die Zeit nach dem Zusammenbruch mit Aussicht auf Erfolg in Angriff zu nehmen?

Beide Fragen sind existenziell und müssen jetzt – nicht erst dann, wenn es vorbei ist – beantwortet werden. Und sie haben weitreichende Konsequenzen für die Konstruktion und Gestaltung der Rollen kirchlicher Akteur:innen.

Den Rahmen für den Übergang gestalten

Der Rahmen disruptiver und u. U. auch phasenweise chaotischer Übergangsprozesse lässt sich bewusst gestalten. Zentral sind dabei die inneren Frames, mit denen die Beteiligten auf den Prozess und mögliche Ergebnisse schauen. Der Rahmen, in dem solche Prozesse stattfinden, prägt Verlauf und Ergebnisse, gerade weil sie nicht vorhersagbar sind. Aus therapeutischen Prozessen ist bekannt: Je tiefgreifender die Veränderungen und je unvorhersehbarer die Prozesse erscheinen, desto wichtiger ist ein stabiler Rahmen. Er dient dazu, das, was dann passiert, zu halten, ihm einen Sinn zu geben und Raum zu schaffen für die Emergenz des Neuen. Ein solcher Rahmen ist im Kern das Commitment, im Vertrauen (aufeinander und auf Gott) den Weg des Loslassens offen und in gemeinsamer Verantwortung für- und miteinander zu gehen. Entscheidend ist also die Beziehung – basierend auf Haltungen, die ein Beziehungsangebot eröffnen.

Den Neustart vorbereiten

Ein Neustart nach dem Zusammenbruch erfordert frühzeitige Vorbereitung und gut eingeübte Haltungen und Kompetenzen der hauptberuflichen Akteur:innen. Die Herausforderung wird sein, mit viel weniger, aber womöglich sehr hochwertigen Mitteln (z. B. Kirchengebäuden) und ohne ein fertiges Programm oder pastorale Routinen, ohne Blaupausen für Formen der Vergemeinschaftung neue Kontakte zu Menschen zu knüpfen. Zu Menschen, die negative oder keine Erfahrung mit Kirche haben, die nicht suchen und kein religiöses Bedürfnis haben. Es gilt, sie zu verstehen, Anknüpfungspunkte zu finden, Erfahrungsräume zu schaffen und die Frohe Botschaft erfahrbar zu machen. Dies erfordert, co-kreativ und experimentell attraktive Formate zu entwickeln, die sich im Wesentlichen (auch finanziell) selbst tragen.

4. Systemtherapie – Rahmen und Kommunikationszusammenhang sichern

Systemisch betrachtet liegt das größte Risiko für die Kirchen darin, dass mit dem Zusammenbruch oder (vielleicht noch viel stärker) mit dem schleichenden Zerfall der Organisationsgestalt zugleich der grundlegende Systemzusammenhang zerbricht. Der wechselseitige kommunikative Bezug auf Basis der christlichen Glaubenserfahrung und der Frohen Botschaft droht verloren zu gehen, wenn es keinen Rahmen mehr gibt, um diesen Zusammenhang über alle Differenzen hinweg zu leben und zu erfahren.

Prämissen

Bevor die Rolle des:der Systemtherapeut:in skizziert wird, müssen die Prämissen genannt werden, die diesem Rollenkonstrukt zugrunde liegen:

- Die bisherige Gestalt von Kirche (gemeint sind Strukturen, Prozesse, Formen der Vergemeinschaftung, Formate etc.) ist nicht zu retten und wird sich nahezu vollständig auflösen.

- Für diejenigen, die Kirche in der bisherigen Form nutzen, müssen Ressourcen vorgehalten werden, allerdings substanziell reduziert und schrittweise degressiv. Darüber hinaus macht es keinen Sinn, in die lineare Transformation der bisherigen Organisationsgestalt zu investieren.

- Die verbleibende Zeit wird benötigt, um den Rahmen für den zu erwartenden disruptiven oder schleichenden Zusammenbruch zu sichern – und damit den fundamentalen Kommunikationszusammenhang sowie die Basiscodes des Systems Kirche lebendig zu halten.

- Gleichzeitig muss die verbleibende Zeit genutzt werden, um den notwendigen Rückbau des bisherigen Programms professionell (realistisch, strukturiert, transparent, partizipativ) zu gestalten. So werden substanziell und progressiv Ressourcen für einen schrittweisen Reset freigesetzt.

Exkurs: Systemtherapie – Selbstreferenz und Umweltreferenz gewinnen

Systeme sind immer selbstreferenziell. Sie können nur das sein und aktualisieren, was in ihrem Systemcode angelegt ist. Das ist die natürliche strukturelle Grenze, die nicht übersprungen werden kann. Systeme bleiben lebendig, wenn sie Zugang zu ihren eigenen Ressourcen bzw. Potenzialen haben (Selbstreferenz) und sich zugleich immer wieder neu auf ihre Umwelt und sich verändernde Umweltbedingungen einstellen können (Umweltreferenz). Systeme werden dysfunktional, wenn der Zugang zu den eigenen Quellen oder die Kommunikation mit der Umwelt nicht (mehr) gelingt. Diese operative Grenze können Systeme allerdings überschreiten, wenn es ihnen in dieser Situation gelingt, sich zu verändern.

Systemtherapeutisches Handeln unterstützt diesen Prozess, indem es einen Kontext schafft, der es dem System und den Menschen darin erlaubt, Trampelpfade, eingefahrene Verhaltensweisen, zu verlassen und neue Wege auszuprobieren, um so eine bessere Selbst- und Umweltreferenz zu gewinnen. Voraussetzung für einen solchen Prozess ist, dass der:die Systemtherapeut:in gut gekoppelt ist und ein Beziehungsangebot macht, das auf (inneres) Wachstum, Entwicklung und Veränderung ausgerichtet ist und auf das sich die Beteiligten vertrauensvoll einlassen können. Grundhaltungen, die ein solches Beziehungsangebot möglich machen, sind z. B. unbedingte Wertschätzung, Neugier und Interesse, Neutralität und Allparteilichkeit gegenüber Personen und Inhalten, emotionale Resonanz und Empathie, Multistabilität bzw. -perspektivität und Reflexivität i. S. der Fähigkeit, andere einzuladen, die Wirklichkeit aus der Metaebene zu betrachten, um zu verstehen, wie Dinge und Prozesse zusammenhängen.

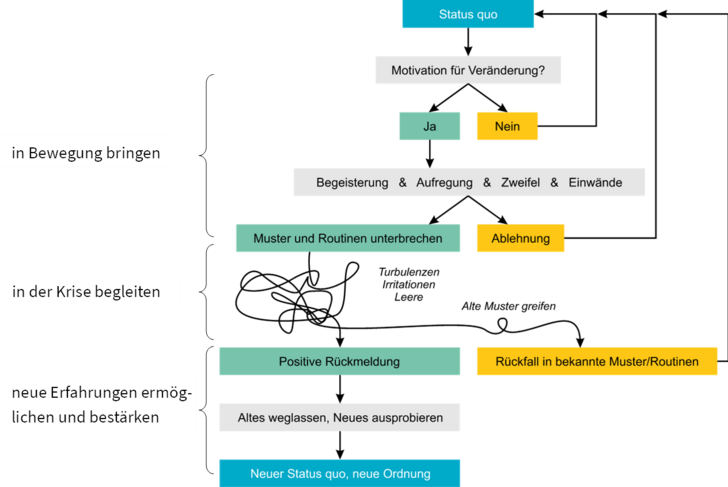

Abb. 1: Systemtherapeutischer Prozess (Dessoy im Anschluss an Gisela Osterhold).

Holzschnittartig lässt sich der systemtherapeutische Prozess in drei Schritte gliedern:

- in Bewegung bringen

- in der Krise begleiten

- neue Erfahrungen ermöglichen und bestärken

Jeder therapeutische Heilungsprozess beginnt mit der Wahrnehmung und Vergewisserung der Beteiligten, dass die bisherigen Lösungsversuche gescheitert sind und man als System keine Zukunft hat, wenn man sein Agieren nicht unterbricht und vom bisherigen Pfad abweicht. Aus dieser Wahrnehmung kann die Motivation für Veränderung entstehen.

Allerdings führt diese Erkenntnis nicht automatisch zum Handeln. Sie löst oft Trauer und Wut aus. Sie kann so schmerzhaft sein, dass die Beteiligten in alte Muster zurückfallen oder sich mit kleineren Reparaturen an der Fassade begnügen, um ein besseres Gefühl zu haben. Bewegung entsteht erst, wenn Neugier und Lust auf das Neue groß genug sind, um einen qualitativen Sprung zu machen. Hierbei sind Frames hilfreich, die den Übergang und die damit verknüpften Emotionen verstehbar und handhabbar machen. Für die Bereitstellung einer solchen Rahmung kann die biblische Botschaft eine gute Möglichkeit sein.

Nachhaltige Veränderung erfordert einen Fokus auf Lernen(-wollen) statt Funktionieren(-wollen). Dazu gehören Unterbrechungen, Loslassen, ohne zu wissen, was kommt, Experimente und Fehler. Wenn der Weg ins Ungewisse gelingen soll, braucht es einen verlässlichen Beziehungsrahmen, das Commitment, das Kommende mit all seinen Turbulenzen im Vertrauen aufeinander und auf die gemeinsame Erfahrung der Liebe Gottes, in Verantwortung füreinander gemeinsam zu gehen. Hier ist es sicher so, dass die sich zeigende Polarisierung in der Kirche ein Commitment umso schwieriger (und unverbindlicher) macht, je weiter der Verfall fortgeschritten ist.

Das Unterbrechen vorhandener Muster und Routinen und das bewusste Verlassen des Produktionsmodus, der Verzicht darauf, das bisherige Programm immer weiterzuführen, schaffen Räume für Lernen und Entwicklung – und setzen zugleich das System zwangsläufig unter Stress. Das Fehlen von Stress ist ein Indikator dafür, dass man nur an der Oberfläche kratzt. Wenn nichts mehr so funktioniert wie bisher und das Neue noch längst nicht erkennbar ist, entstehen Ungewissheit und Leere. Die Akteure sind irritiert, Emotionen kommen hoch, Interessensunterschiede werden sichtbar, Konflikte entstehen. Das gilt es miteinander auszuhalten und auszutragen. Hier hat Führung eine wichtige Rolle: Sie muss das System zusammen- und auf dem Weg halten, Sicherheit geben und deutlich machen, dass diese Phase für einen guten Weg in die Zukunft notwendig ist. An dieser Stelle ist die Gefahr am größten, in Aktionismus zu verfallen und damit letztlich in die alten Muster.

Die Unterbrechung bestehender Muster und Routinen schafft den Raum, sich (gemeinsam) auf das Wesentliche, das Warum und Wozu, zu besinnen und zu committen. Dadurch wird Energie freigesetzt, so dass Neues emergent (also aus sich heraus) entstehen kann. Auch in dieser Phase sind Führung und Begleitung gefordert. Verändertes Verhalten führt zu neuen Erfahrungen. Diese müssen bewertet werden und, wenn tragfähig, muss das Verhalten eingeübt und verstärkt werden, damit es Stabilität gewinnt.

Hauptberufliche pastorale Mitarbeiter:innen als Systemtherapeut:innen

Systemtherapeutisch betrachtet, ist die Kirche in ihrer Fähigkeit zur Umwelt- und Selbstreferenz über weite Strecken blockiert oder gestört. Dies erklärt den grassierenden Relevanzverlust. Die Distanzierung von der Kirche als Institution und Gemeinschaft hat längst den inneren Kreis der hauptberuflichen Seelsorger:innen erreicht. Dazu tragen natürlich die strukturelle Benachteiligung pastoraler Dienste – insbesondere von Frauen – und der auch in diesem Kontext weit verbreitete Machtmissbrauch bei. (Trotz gravierender konzeptioneller und empirisch-methodischer Mängel, die eine Verallgemeinerung der Ergebnisse verbieten, geben die qualitativen Daten der Befragung von Gemeinde- und Pastoralreferent:innen zu Missbrauchserfahrungen im pastoralen Dienst Hinweise auf mögliche Ursachen der beschriebenen inneren Distanzierung von Kirche; vgl. Nagel/Lürbke 2023). Viele leben in Zwiespalt und zunehmender kognitiver Dissonanz: Was wurde und wird Menschen im Namen und durch Vertreter der Kirche angetan? Was lasse ich mit mir machen? Was kann ich noch aushalten oder verantworten? Wie lange spiele ich mit und sorge damit für die Aufrechterhaltung des Systems? Gehen oder bleiben?

Es mag gewagt erscheinen, Mitarbeiter:innen, die mit kognitiver Dissonanz und existenziellen Verstrickungen ringen, eine systemtherapeutische Rolle gegenüber ihrer eigenen Kirche zuzutrauen. Die geforderten Kompetenzen sind kein Hexenwerk. Viele pastorale Mitarbeiter:innen verfügen über entsprechende Prozesskompetenzen, die im Kontext der Seelsorge konstitutiv sind. Eine große Zahl hat weiterführende Zusatzqualifikationen erworben. Eine andere Frage ist, ob es Mitarbeiter:innen erlaubt wird, aus dem laufenden Standardprogramm auszusteigen, und sie selbst bereit sind, aus ihren operativen Nischen herauszukommen, um in der beschriebenen Weise systemtherapeutisch zu arbeiten. Gravierender ist allerdings die Frage der Haltung, die für ein systemtherapeutisches Wirken unabdingbar ist. Ein:e Systemtherapeut:in muss die Kirche und die Menschen darin lieben, um hilfreich sein zu können; das geht nur, wenn es keine toxischen Verstrickungen gibt (zu dem, was dafür notwendig ist, vgl. Dessoy 2023). Wer, wenn nicht Theolog:innen, sind in der Lage, die existenzielle Facette von Veränderung zu verstehen und spirituell zu kontextualisieren? Wandlung, Sterben und Auferstehen gehören zur Kernerfahrung und damit zur DNA des Volkes Gottes. Die Meta-Routine, um auf der Spur Gottes zu bleiben, ist μετάνοια – Umkehr, Loslassen dessen, was bindet, und Aufmerksamkeit für das, was sich zeigt, im Vertrauen auf das Wirken des Geistes.

Vom Ursprung her gesehen sind Seelsorger:innen Profis für die Einbettung und Gestaltung existenzieller Übergänge. Seit den Anfängen des Christentums beerdigen sie Verstorbene und begleiten Menschen durch ihre Trauer zu neuer Lebenshoffnung. Systemtherapeut:innen tun im Grunde nichts anderes, allerdings mit dem Fokus auf die Lebenden und die Kirche als Ganzes. Ihr Tun vollzieht sich auf psychologisch-existentieller, gruppendynamischer, theologisch-spiritueller und pastoraler Ebene.

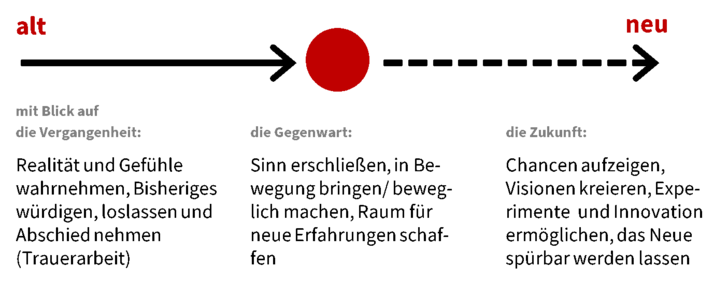

Übergänge gestalten heißt in diesem Verständnis zunächst, das Vergangene zu sehen, zu würdigen, zu betrauern und zu verabschieden. Solche Prozesse brauchen Zeit, Raum, Gesten und Worte. Früher sprach man beim Verlust eines Angehörigen vom „Trauerjahr“, um sich gut zu verabschieden. Die aktive Auseinandersetzung mit dem Sterben der aktuellen Gestalt von Kirche braucht sicher länger. Es ist dringend Zeit, damit zu beginnen.

Abb. 2: Übergänge gestalten (Dessoy).

Die Gegenwart – mit Rückbau, Turbulenzen, Konflikten und kaum überbrückbaren Polarisierungen – braucht darüber hinaus einen Rahmen, der das Geschehen verstehbar macht. Gebraucht wird ein Frame, der die aktuellen Prozesse als existenzielle Übergänge beschreibt und ihnen Sinn verleiht. Und hier liegt die große Stärke der christlichen Botschaft: Sie liegt nicht im Durchhalten und Weitermachen, sondern im Loslassen, Umkehren und Neuwerden (Mk 1,2–8). Die Gegenwart muss immer auch schon Raum für neue Erfahrungen schaffen, um die Sehnsucht auf die Zukunft und die Hoffnung wachzuhalten. Hier kommt der Frage nach dem Why, dem Warum, eine zentrale Bedeutung zu. Es geht dabei nicht um Glaubenswahrheiten oder eine bestimmte Glaubenspraxis. Es geht darum, Raum zu schaffen, sich gemeinsam des tragenden Grundes, des Kerns der Hoffnung bewusst zu werden und die heilende und befreiende Wirkung der Botschaft heute miteinander zu erfahren.

Für die Zukunft gilt es zum Dritten, Chancen aufzuzeigen, Visionen zu entwickeln und Innovation zu ermöglichen, um den Weg in die Zukunft systematisch zu bahnen. Hier vollzieht sich der Übergang zur Rolle des:der Social Ecclesiopreneur:in.

5. Social Ecclesiopreneurship – die nächste Kirche aufbauen

Prämissen

Der Blick in die Zukunft bleibt hypothetisch und beruht auf bestimmten Vorannahmen. Klar erscheint, dass die nächste Kirche nur dann eine Chance haben wird, wenn sie in der Lage ist, sich in einem differenzierten, dynamischen und zunehmend volatiler werdenden gesellschaftlichen Kontext zu bewegen und zugleich immer wieder neu zu erfinden, ohne den Bezug zu ihrem Kern, dem Kern der Hoffnung, dem εὐαγγέλιον, zu verlieren.

Die Überlegungen zur Rolle hauptberuflicher pastoraler Mitarbeiter:innen in der nächsten Kirche (vgl. Dessoy/Hahmann 2022, 267–280) basieren im Wesentlichen auf folgenden Prämissen:

- Nach ihrem Relevanzverlust werden die Kirchen auch ihren Status als gesellschaftliche Institutionen einbüßen. Sie werden klein sein und gesellschaftlich ein Nischendasein führen.

- Die Zeit der Volkskirche wird endgültig vorbei sein und mit ihr die ihr zugehörige Sozialform der Parochie (Pfarrgemeinde). Ein einheitliches Geschäftsmodell, wie es die Parochie einst war, wird es nicht mehr geben. Das Gleiche „an anderen Orten“ zu tun, wird nichts verändern, weil der Ansatz in der alten Logik und Gestalt verbleibt.

- Nur wenige Menschen werden künftig für Glaubensfragen christlich-kirchlicher Prägung ansprechbar sein. Kontakte werden meist punktuell und nicht dauerhaft sein.

- Neue, zukunftsfähige Geschäftsmodelle von Kirche können nicht aus dem Bisherigen abgeleitet werden. Sie müssen co-kreativ und experimentell mit den Adressat:innen entwickelt und erprobt werden – ausgerichtet auf kleine, spezifische Marktsegmente.

- Zukunftsfähige Geschäftsmodelle müssen an heutige Lebenswelten anschließen, spürbaren individuellen und gesellschaftlichen Nutzen stiften und sich weitgehend selbst finanzieren.

- Nach dem Zusammenbruch wird nur ein Bruchteil des aktuellen Personals übrig bleiben – vorwiegend ältere Mitarbeiter:innen, deren Weiterbeschäftigung nicht einfach beendet werden kann. Die Zahl der Jüngeren bzw. Neueinsteiger:innen wird dagegen aus mangelndem Interesse und nicht vorhandener Finanzierbarkeit sehr gering sein.

In gewisser Weise ähnelt diese Situation der frühen Phase der Kirche, in der es der jungen Kirche dennoch gelang, ihre Erfahrung mit Jesus, seinem Leben, Sterben und Auferstehen, als Frohe Botschaft von Heilung und Befreiung in unterschiedliche kulturelle Kontexte der damaligen Welt zu tragen, zu kontextualisieren und Menschen zu gewinnen, dieser Botschaft zu trauen und selbst in die Erfahrung mit Jesus Christus einzutauchen.

Exkurs: Social Entrepreneurship

Vieles von dem, was die Kirchen in der Vergangenheit für Menschen und Gesellschaft getan haben und was geeignet war, die christliche Botschaft zu plausibilisieren, wird heute erfolgreich von anderen gesellschaftlichen Kräften geleistet, z. B. im Gesundheitswesen, im Bildungs-, Sozial- und Kulturbereich. Kirchliche Organisationen wie Krankenhäuser, die Caritas oder die Diakonie agieren hier weiterhin erfolgreich. Sie haben sich als Organisationen allerdings weitgehend von den Kirchen gelöst und handeln längst als Unternehmen, die ohne die Institution Kirche überleben können.

An dieser Stelle liegt der Fokus auf der verfassten Kirche und ihrem Kernbereich der Seelsorge bzw. Pastoral. Sie war in der Vergangenheit institutionell geframt und – abgesehen von kategorialen Ansätzen – vorwiegend im gemeindlichen Kontext verortet. Nach dem Ende der Institution stehen die Kirchen vor einer weißen Fläche, die neu und unter anderen Voraussetzungen als bisher gestaltet werden muss.

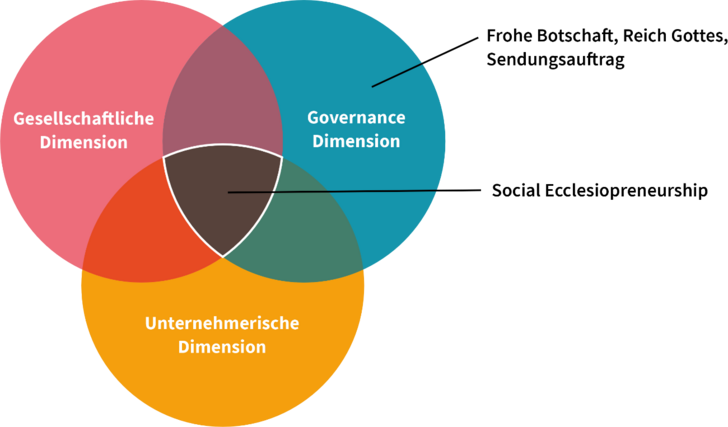

Als Blaupause, um eine Idee zu gewinnen, wie dies unter den aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen gelingen könnte, bietet sich das Konzept des Social Entrepreneurship an. Es beschreibt, wie mit unternehmerischem Denken und Handeln Lösungen für soziale oder ökologische Frage- bzw. Problemstellungen entwickelt werden. Diese Herangehensweise integriert drei Kerndimensionen: die unternehmerische, die gesellschaftliche und die Governance-Dimension:

- Die unternehmerische Dimension setzt auf unternehmerische Methoden und Innovationspraktiken, um Projekte und Initiativen zu initiieren und voranzubringen. Social Entrepreneure entwickeln neue Geschäftsmodelle, um nachhaltige Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln. Sie setzen auf Kreativität, Experimente, kontinuierliches Lernen, Kooperation und effiziente Ressourcennutzung. Die entwickelten Projekte und Ansätze sind so angelegt, dass sie sich finanziell tragen.

- Die gesellschaftliche Dimension beinhaltet die Verantwortung zur Schaffung von sozialem bzw. ökologischem Mehrwert. Es geht Social Entrepreneur:innen um gerechte und nachhaltige Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen. Ziel ist es, durch innovative Projekte positive Veränderungen für Menschen oder Gruppen in der Gesellschaft zu bewirken. Social Entrepreneure identifizieren Bedürfnisse und Chancen in spezifischen Kontexten und entwickeln co-kreativ Lösungen, die einen Mehrwert für die Beteiligten schaffen. Sie greifen häufig gerade Problemstellungen auf, für die es keine oder keine adäquaten (Standard-)Lösungen gibt.

- Die Governance-Dimension stellt den notwendigen kritischen Bezug zu den Grundüberzeugungen her, aus denen sich das gesellschaftliche Engagement bzw. die „Mission“ i. S. des erwartbaren Nutzens speist. Es geht darum, Wirkung im Sinne der „Mission“ sicherzustellen. Daher werden stets auch Monitoringmechanismen entwickelt, die sicherstellen, dass die angestrebte Wirkung erreicht und mögliche Gewinne und Ressourcen reinvestiert werden, um die ursprüngliche Mission weiter voranzutreiben und Missbrauch in jeglicher Form zu vermeiden.

Social Ecclesiopreneur:in als zentrale Rolle in der nächsten Kirche

Den eingangs skizzierten Prämissen folgend, richtet sich die nächste Kirche ganz auf Menschen aus, die tradierte Angebote nicht mehr nutzen und sich von der Kirche verabschiedet haben bzw. zu denen sie bislang keinen Zugang hatte. Hauptamtliche Seelsorger:innen werden vor allem gebraucht, um Berührungspunkte (Touchpoints) und Räume zu schaffen, damit Menschen in ihren jeweiligen sozialen, emotionalen und kognitiven Bezügen mit der Tiefendimension des Lebens und der Frohen Botschaft in Berührung kommen können. Ziel ist es, diese Erfahrungen als heilsam, befreiend und nutzenstiftend für ihr Leben und die Gesellschaft zu erleben. Wesentlich ist, dass diese neuen Ansätze und Räume bzw. Formen von Kirche künftig finanziell weitgehend selbsttragend sind.

Grundidee Social Ecclesiopreneurship

Die Parallelen zum Konzept des Social Entrepreneurship sind unverkennbar. Angewendet auf den kirchlichen Kontext könnte man von „Social Ecclesiopreneurship“ sprechen. Social Ecclesiopreneur:innen verfolgen eine ähnliche Mission wie Social Entrepreneur:innen, jedoch mit einem besonderen Fokus auf die Entwicklung von neuen Formen, die einen erkennbaren Bezug zum Evangelium haben und Kirche in neuer Gestalt und gesellschaftlichen Nutzen spendend lebendig werden lassen.

Abb. 3: Social Ecclesiopreneurship (Hahmann & Dessoy).

Social Ecclesiopreneur:innen kombinieren auf Basis der Frohen Botschaft vom Kommen des Reiches Gottes einen nächstenliebenden und gemeinwohlorientierten Ansatz mit unternehmerischen Methoden, um nachhaltige Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden bzw. individuellen Nutzen zu spenden und darüber die Frohe Botschaft für Menschen heute erfahrbar zu machen.

Die aktuell durchaus noch gute Finanzierung von Seelsorger:innen über Kirchensteuermittel bietet noch wenige Jahre eine Art Schutzraum, um ein professionelles Social Ecclesiopreneurship aufzubauen, das in dieser Zeit nicht zugleich die Existenzsicherung der Akteur:innen tragen muss. Damit dieser Übergang gelingt, braucht es zweierlei: zum einen die Bereitschaft der Kirchenleitung, mit dem Bisherigen weitgehend Schluss zu machen, zum anderen die Bereitschaft der pastoralen Akteur:innen, neue Wege zu gehen und die Transformation in diesem Sinne aktiv zu gestalten.

Infragestellungen

Unternehmerisches Denken in der Kirche lässt sich leicht normativ desavouieren. Die Unterstellung eines primär wirtschaftlichen Interesses an Gewinnmaximierung und damit der Instrumentalisierung der Frohen Botschaft bleibt jedoch meist oberflächlich. Eine konsequente und transparente Handhabung der Governance-Prinzipien, die im Social Entrepreneurship gefordert und (anders als in den Kirchen bislang) auch praktiziert wird, kann dieses Argument leicht entkräften. Das Denken in Kategorien von bewusster und gezielter Innovation und Wachstum im Unterschied zu Verwaltung ist biblischen Autoren im Übrigen nicht fremd, wie das Gleichnis von den anvertrauten Talenten Mt 25,14–30 (Lk 19,12–27) eindringlich zeigt.

Gravierender ist das Argument, kirchliches bzw. seelsorgliches Handeln müsse prinzipiell absichtslos und zweckfrei sein. Abgesehen davon, dass sich hinter einem solchen Argument das der Theologie als normativer Wissenschaft eigene Denken in dichotomen Kategorien (wahr/falsch, gut/schlecht etc.) verbirgt, zeigt sich in kirchlichem bzw. pastoralem Handeln, das – nicht selten unter dem Label Spiritualität – den Anspruch von Zweckfreiheit erhebt, oftmals gerade der Versuch massiver verdeckter Einflussnahme.

Das Argument ist auch erkenntnistheoretisch und psychologisch fragwürdig. Jedes Kommunikationsangebot basiert auf Prämissen – subjektiven Konstruktionen von Wirklichkeit – und enthält immer eine Intention sowie ein Beziehungsangebot (pragmatische Ebene der Kommunikation). Die Annahme, kirchliche Kommunikation könne voraussetzungs- oder absichtslos sein, ist bestenfalls naiv, u. U. aber auch bewusst irreführend. Es täte kirchlichen Akteur:innen gut, ihre Annahmen, Absichten und das damit verknüpfte Beziehungsangebot offenzulegen und den Kommunikationspartner:innen zu überlassen, ob sie diese Offerte annehmen.

Nicht zuletzt ließe sich ins Feld führen, dass Kirche in vielen Teilen der Welt ihre Dienste gegen Entgelt anbietet oder in der Umkehrung „zweckfreies“ kirchliches bzw. seelsorgliches Handeln so lange und so weit gut möglich ist, als die Seelsorgenden entsprechend auskömmlich von dritter Seite alimentiert werden.

Unternehmerische Haltung

Der Erfolg von Social Ecclesiopreneurship hängt maßgeblich von der Haltung der Seelsorger:innen ab. Gerade hier zeigen sich massive Unterschiede zur bisherigen Herangehensweise:

- Marktorientierung und Gespür für Chancen: Social Ecclesiopreneur:innen erkennen realistisch die Gelegenheiten und Herausforderungen auf dem Markt. Sie analysieren Trends und Entwicklungen, um relevante Angebote zu entwickeln.

- Erfolgsorientierung und Gründungswille: Sie bringen den festen Willen mit, erfolgreiche Projekte zu initiieren und sich bietende Marktchancen aktiv zu nutzen. Ihre Haltung ist auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet.

- Adressatenorientierung: Im Zentrum stehen der Wille und die Fähigkeit, die Bedürfnisse, Erwartungen und Lebensrealitäten potenzieller Adressat:innen zu verstehen und darauf empathisch und zielgerichtet einzugehen.

- Prozessorientierung: Sie arbeiten experimentell, flexibel und pragmatisch. Multistabile Prozesse und iterative Entwicklungen prägen ihr Vorgehen.

- Innovationsbereitschaft und Innovationsfähigkeit: Social Ecclesiopreneur:innen sind kreativ und offen für neue Ideen. Sie bringen die Kompetenz mit, Innovationen von der ersten Idee bis zur Umsetzung tragfähiger Geschäftsmodelle zu entwickeln.

- Risikobereitschaft: Sie zeigen mittlere bis hohe Bereitschaft, kalkulierte Risiken einzugehen, um Neues auszuprobieren und Potenziale zu erschließen.

- Herzblut und Leidenschaft: Begeisterung und persönliches Engagement sind für sie essenziell. Sie inspirieren und motivieren andere durch ihre Leidenschaft für die Sache und für die Menschen.

- Entscheidungsfreude und Wirkungsorientierung: Sie handeln entschlossen und mit klarem Blick auf Wirkung und Ergebnisse.

- Fehlerfreundlichkeit und Lernbereitschaft: Social Ecclesiopreneur:innen sehen Fehler als Chance zum Lernen. Sie entwickeln sich und ihre Projekte durch kontinuierliche Reflexion und Anpassung weiter.

- Kooperationsbereitschaft: Sie setzen auf breite Zusammenarbeit und Netzwerke, um Ressourcen zu bündeln und Synergien zu nutzen.

- Professionalität und Fachlichkeit: Social Ecclesiopreneur:innen agieren mit hoher fachlicher Kompetenz und Professionalität. Sie verbinden unternehmerisches Denken mit theologisch-pastoraler Expertise.

- Visionäres Denken und utopisches Potenzial: Sie haben den Mut, große Ideen und Visionen zu entwickeln, die über den Status quo hinausweisen.

- Ausdauer und Resilienz: Social Ecclesiopreneur:innen zeigen Durchhaltevermögen und bleiben auch bei Widerständen und Rückschlägen zielorientiert und engagiert.

6. Zum Schluss – Emmaus als Schlüsselerfahrung

Umkehr (μετάνοια) ist ein Kernbegriff im Neuen Testament. Das Wirken Johannes’ des Täufers und die Worte Jesu am Anfang des Markusevangeliums sind programmatisch: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ (Mk 1,15) und stehen in direktem Zusammenhang mit dem Sendungsauftrag Mk 16,15: „Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen!“ Das Ende (der Auftrag) ist nur vom Anfang (der Umkehrerfahrung) her zu verstehen.

Die Emmausgeschichte am Ende des Lukasevangeliums (Lk 24,13–35) beschreibt den Vorgang der Umkehr und Erneuerung in besonders anschaulicher Weise. Sie markiert im Werk des Evangelisten Lukas (Evangelium und Apostelgeschichte) einen markanten Wendepunkt. Die Erzählung steht am Ende seines Evangeliums. Jesus, für Lukas Höhepunkt der Heilsgeschichte, wurde ans Kreuz genagelt und begraben. Die Jünger sind am Boden zerstört, ihre Träume und Hoffnungen sind wie eine Seifenblase geplatzt. Die Bewegung Jesu ist am Ende und das Kommen des Reiches Gottes ist in weite Ferne gerückt. In dieser Situation verlassen viele der Jünger Jerusalem, den Ort des Geschehens. Sie gehen zurück zu ihren Familien, dorthin, wo sie herkommen. So auch die Emmausjünger.

In dieser Situation, am absoluten Tiefpunkt, an dem alles auseinanderzulaufen scheint, begegnen die beiden Jünger einem Unbekannten, der sie eine kurze Wegstrecke begleitet. Die Begegnung mit diesem Menschen verändert die Wirklichkeit der Jünger grundlegend: … und noch am selben Abend kehrten sie um und gingen nach Jerusalem zurück. Der Weg, den die Jünger mit dem Unbekannten gehen, beschreibt psychologisch Phasen der Veränderung innerer Bilder, wie sie auch im Zusammenhang mit Trauerprozessen beschrieben werden. Auf diesem Weg wird Sinn erschlossen, entsteht Hoffnung und eine neue Idee von der Zukunft. Die frühen Wanderprediger schließen an dieser Erfahrung an, die auch Paulus in ganz spezifischer Weise zuteilwird. Sie erzählen davon in unterschiedlichsten kulturellen Kontexten und geben ihr jeweils ganz spezifische Wort- und Bildgestalt. Um nichts Anderes geht es jetzt.