Resilienz, Spiritualität, Diakonie: Seelsorgende in der Kirche von morgen

Perspektiven aus der Seelsorgestudie

1. Der Zukunft gewachsen?! Die Seelsorgenden angesichts der Transformation der Kirche

Auftrag und Ziel dieses Beitrags ist es, Orientierungen für Seelsorgende anzubieten: für das „Arbeiten in der Kirche von morgen“. Diese Perspektiven sollen vor allem die Persönlichkeit der Seelsorgenden und ihre Herausforderungen für die Zukunft in den Blick nehmen: salutogenetisch, also an den Ressourcen und dem Gelingen orientiert. Dafür wähle ich vier stets ineinander zu verschränkende Ankerpunkte:

- praktisch-theologische Grundlagenorientierungen

- den Ertrag der Seelsorgestudie

- die neuen Studien zum Nachwuchs beim pastoralen Personal

- Erfahrungen aus der Bildungs- und Begleitungstätigkeit in Diözesen, mit Gruppen und Einzelpersonen

Mich begleiten auf dem Weg zu Facetten einer Antwort zwei Fragen:

- Sind die Seelsorgenden der Zukunft gewachsen?

- Was brauchen sie an „Empowerment“, um die Herausforderungen mit Kompetenz, Freude und Erwartung von Fruchtbarkeit angehen zu können?

Aus pastoral-praktischer Perspektive sind mir für die folgenden Überlegungen verschiedene Voraussetzungen wichtig, in denen ich mich Rainer Bucher und seiner Analyse der Lage der katholischen Kirche anschließe (vgl. Bucher 2017):

- Der Wandel ist schneller und durchgreifender, als die meisten glauben – und er ist unkontrollierbar.

- Pastoral ist in Zukunft Risikohandeln an konkreten Orten und in konkreten gesellschaftlichen Situationen (vgl. Gaudium et Spes).

- Identitätsbildung der Seelsorgenden ist nicht Rückzug auf Kernbestände, sondern vollzieht sich als Dialogprozess mit der Welt und mit dem priesterlichen Volk Gottes.

- Seelsorge geschieht – vernetzt – vor Ort: Es geht um Gottes Präsenz unter den Menschen in gewagten Prozessen menschlichen Handelns.

- Pastoral ist ein Weg in unsicheres Gelände. Nur wer diesen Weg akzeptieren kann und motiviert ist, so in die Zukunft aufzubrechen, wird der Zukunft gewachsen sein.

2. Die Seelsorgestudie: Salutogenese als Paradigma für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung

Im Kontext der sich mit dem Beginn dieses Jahrtausends immer deutlicher abzeichnenden Dynamik des radikalen pastoralen Wandels und zeitgleich mit der Veröffentlichung der in Schlaglichtern referierten praktisch-theologischen Analysen des gesellschaftlich induzierten Wandels entstand die praktisch-theologische Seelsorgestudie (2012–2014) mit pastoralpsychologischem, speziell gesundheitswissenschaftlichem Forschungsansatz. Der Wandel der Kirche war ein bedeutsamer Teil der Forschungsmotivation. So heißt es im ersten Satz des Vorworts: „Die katholische Kirche befindet sich im Wandel. Dabei spielen die Seelsorgenden eine wichtige Rolle“ (Baumann u. a. 2017, 11).

Basierend auf dem Paradigma der Salutogenese stellte die Forschungsgruppe in ihrem Forschungsdesign die Frage: Wie sieht es aus mit den Ressourcen und Belastungen der Seelsorgenden? Was ist ihr Profil? Wie sehen sie ihre Lebensqualität? Wie sehen sie ihre seelsorgliche Tätigkeit? Wie sieht ihr spirituelles Leben aus? Reichen ihre Kräfte?

Darüber hinaus eignet sich das Paradigma der Salutogenese auch für die Entwicklung und Resilienz der Kirche als Organisation: Was ist nötig, dass die Kirche als Sozialgebilde in dieser Welt ihrem Auftrag nachkommen kann, den Menschen auch in Zukunft unter herausfordernden Bedingungen eine heilsame Entwicklung zu ermöglichen, und sich selbst zu erneuern?

Wenn in diesem Beitrag nach den Seelsorgenden und ihren Ressourcen für die Seelsorge in einer Kirche von heute und morgen zu fragen ist, sind die Ergebnisse der Seelsorgestudie in ihrer Aussagekraft sicher nicht überholt (so wird manchmal angenommen), sondern vermutlich noch bedeutsamer und relevanter als zum Zeitpunkt, als sie in die Öffentlichkeit der Kirche und in die Personalführung der Diözesen kommuniziert wurden. Aus folgenden Gründen haben die Ergebnisse eine bleibende, ja sogar eine sich verschärfende Relevanz:

- Die dort offengelegte und auf die pastoralen Konsequenzen hin durchleuchtete demographische und psychologische Personalsituation verstärkt sich bis heute und dauert bis hinein in das Jahr 2040. Dies soll im Weiteren aufgezeigt werden.

- Persönlichkeitsprofile und gesundheitsrelevante Persönlichkeitseigenschaften sind definitionsgemäß eher stabil und wenig situationsabhängig. Wenn nicht Ereignisse der Erschütterung oder fundamentale Lernerfahrungen auftreten, bleiben solche Merkmale bis zum Tod bestehen.

- Die in der Studie offengelegte Problematik der kirchlichen Organisation und der damit verbundenen Transformation der Tätigkeitsprofile hat sich nicht erledigt, sondern massiv verschärft.

Entscheidend für das Arbeiten in einer Organisation sind die Transformationsprozesse außerhalb der Organisation und die Transformationsprozesse innerhalb der Organisation. Natürlich hängen diese miteinander zusammen. Im Falle der Kirche schaukeln sich diese Prozesse aber gegenseitig exponentiell hoch. Darauf sei nun die Aufmerksamkeit gerichtet.

3. Von der Optimierung zur Transformation

Wenn es um salutogenetisch orientierte Entwicklungslinien zukünftiger Seelsorge und Personalentwicklung für das hauptamtliche Arbeiten in der Kirche geht, braucht es einen weiteren grundlegenden Paradigmenwechsel: von der Optimierung der Pastoral zur Transformation der Pastoral (Jan Loffeld). Optimierung kann man/frau sich vornehmen. Transformation ergreift eine Gesellschaft: Sie wird von allen „erlitten“ – und im besten Fall konstruktiv und innovativ gestaltet.

Dieser Paradigmenwechsel ist im Herzen, Denken und Handeln bei den Seelsorgenden und ihren Verantwortlichen erst anfanghaft angekommen: Wandel der Kirche heißt inhaltlich in Zukunft nicht mehr Optimierung des Bestehenden für veränderte und sich weiter verändernde Rahmenbedingungen, sondern Transformation der Kirche in einer Landschaft, in der Gott in der Wahrnehmung unserer Zeitgenossen nicht (mehr) fehlt. Seelsorge geschieht daher an Orten und zu Zeiten, welche unsere Zeitgenossen vorgeben.

Jan Loffeld hat diesen Paradigmenwechsel in seinem Buch „Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Das Christentum vor der religiösen Indifferenz“ (Loffeld 2024) exzellent beschrieben. Bisher haben nur wenige Seelsorgende begriffen – und noch weniger können es in ihren Herzen zulassen –, dass Seelsorge in Zukunft vornehmlich nicht bedeuten wird, „neue und andere, also besser funktionierende Strukturen zu entwickeln, um den in ihnen agierenden Individuen die optimalen Handlungsvoraussetzungen zu schaffen“ (ebd. 22).

Zum Optimierungsparadigma gehört aus Sicht von Jan Loffeld in manchen Köpfen auch der Imperativ zur Neuevangelisierung bzw. der Bekehrung der Welt durch Bekehrung der Individuen, um dadurch die Institution neu zu beleben. Dabei sei durchaus nicht in Abrede gestellt, dass die Kirche in Zukunft selbstverständlich weiterhin Optimierung ihrer Strukturen braucht (z. B. angesichts der Realität sexuellen Missbrauchs und des Missbrauchs von geistlicher Autorität) und dass es der fortwährende Auftrag der Kirche ist, sich selbst und die Menschen zu bekehren und zu evangelisieren. Leider ist das Optimierungsparadigma sehr beständig: Es ist vor allem in der Mentalität der Babyboomer verortet, die bis in das Jahr 2040 hinein die Mehrheit der Seelsorgenden und der in den Großkirchen vorhandenen Gläubigen stellen werden.

Angesichts der Wandlungsprozesse der Welt und der Kirche braucht es für alle (!) die Aneignung des Transformationsparadigmas. In Zeit multipler Krisenszenarien geht es um eine Neuentdeckung der lebensweltlichen Relevanz des Glaubens für Menschen, die in der Begegnung mit Glaubenden (also auch: den Seelsorgenden) für ihr Leben tragfähige Antworten auf Fragen finden lässt, die sie vorher nicht hatten (vgl. ebd. 92 f.). Der Transformationsprozess pastoralen Handelns findet statt in der Begegnung mit Menschen, die persönliche Erlebnisse im Glauben machen, in Auseinandersetzung mit der Welt oder in persönlichen Bekehrungserfahrungen. Es scheint so zu sein, dass diese Transformation dort in besonderer Weise Gestalt gewinnt, wo Menschen salutogene Erfahrungen machen: Erfahrungen von Befreiung und Heilung durch den Glauben (vgl. ebd. 134).

Seelsorgende können diese Erfahrungen nicht bewirken oder herbeizaubern. Es ist allerdings unverzichtbar, dass sie den Menschen nahe und dabei sind, wenn Menschen diese Erfahrung machen. Praxisgegründete und theologisch reflektierte Analysen zur Dynamik solcher Ereignisse sind bisher kaum vorhanden. Die Transformation des seelsorglichen Handelns wird aber bedeuten: fähig sein, die Frage nach dem Heil, welches das Evangelium durch die Kirche den Menschen anbietet, im Alltag neu zu stellen: „Wie wird das, was wir im Glauben ‚Heil‘ nennen, konkret erfahren, wo und wie wird es wirksam?“ (ebd. 136).

4. Disruptiver Wandel in der Personalsituation

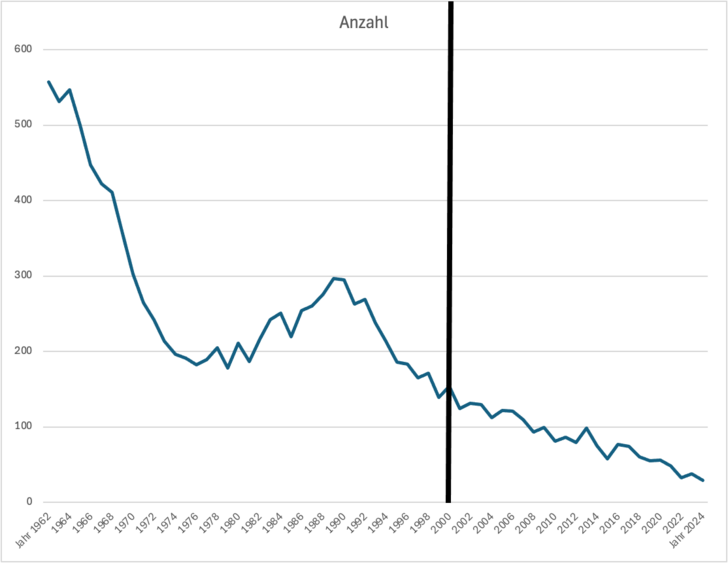

Die FAZ titelte am 23.3.2025: „Zukunft der Kirchen: Nur 29 neue Priester für 20 Millionen Katholiken“. Diese 29 Männer für ganz Deutschland sind weniger als ein einziger Weihekurs einer großen Diözese in den 60er oder 80er Jahren. Unterschätzt wird m. E. bisher von den meisten Beteiligten innerhalb der Kirche die demographische Entwicklung. Für die Seelsorge wird diese Entwicklung zusammen mit dem Zusammenbruch des Reservoirs der Glaubenden eine für viele kaum vorstellbare schiefe Ebene nach unten erreichen (vgl. Abb. 1).

Die Entwicklung der Priesterzahlen verdeutlicht exemplarisch, was auch für die Laienberufe zutreffen wird: der weitgehende Zusammenbruch einer im bisherigen Modell der Pastoral handlungsfähigen Personaldecke. Die Grafik, in der die Priesterweihen zwischen 1962 (links) und 2024 (rechts) abgetragen sind, veranschaulicht den Zusammenbruch in den nächsten 15 Jahren zwischen 2025 und 2040. Dann sind die Babyboomer im Pensionsalter. Der Markierungsbalken in der rechten Hälfte der Grafik soll den Einschnitt verdeutlichen: Im Jahre 2040 sind alle Priester in Pension, die bis zum Jahre 2000 mit einem großzügig niedrig angenommenen Weihealter von 30 Jahren in die Seelsorge eingetreten sind. Was nachwächst, setzt die schiefe Ebene nach unten weiter fort.

Abb. 1: Priesterweihen zwischen 1962 und 2024.

Dies bedeutet in anderen Worten: In 15 Jahren existiert je nach Diözese in Deutschland nur noch ein kleiner Anteil der Priester (und der anderen Seelsorgenden), die heute im Dienst sind. Und davon ist ein noch kleinerer Teil im aktiven Dienst. Im Bereich der Laien in der Seelsorge zeichnen sich ähnliche Entwicklungen ab; bisher liegen dafür allerdings zu wenige gesammelte Indikatoren vor.

Das Argument, dass auch die Gläubigen weniger werden, ist zutreffend, verstärkt aber nur die Dynamik der Probleme, denn auch die Zahl der Ehrenamtlichen geht ebenso drastisch zurück. So entlastet dieser Einwand nur unzureichend. Es ist kein Konzept der Pastoral, Hauptamtliche durch Ehrenamtliche zu ersetzen. Priester können darüber hinaus nur durch Priester ersetzt werden. Die Fläche Deutschlands, auf welche diese Seelsorgenden verteilt werden müssen, ändert sich nicht. Dies muss ohne jeden Zweifel zu völlig neuen Einsatzszenarien und Strukturmodellen und zu anderen Formen seelsorglicher Präsenz und seelsorglichen Handlungsmodellen führen.

5. Neuanfang in großen Räumen und vielfältigen Personaleinheiten

Die Verteilung von weniger Personal auf die gleiche Fläche hat drei Konsequenzen:

- Ausdünnung des Personals

- Konzentration des Personals

- eine neue Pastoral in großen und vielfältigen Räumen mit völlig neuen Typen von Mitarbeitenden mit neuen Berufen

Deutlich gesagt: Die dünne Personaldecke erzwingt das, was das Zweite Vatikanische Konzil bereits wusste und als Selbstverständnis der Kirche und ihres Personals formulierte (Lumen Gentium 30): Die Trägerschaft der Pastoral liegt bei den Gläubigen. Die Priester und alle anderen Seelsorgenden haben dienende Funktion.

Bei dem Entwurf von Pastoralkonzepten und Einsatzplänen wurde m. E. in den vergangenen Jahren nicht weit genug vorausschauend auf die Dynamik der demografischen Entwicklung geachtet. Diese hat aber gravierende Folgen für den Einsatz des Personals. Häufig wurde argumentiert: a) „Bei uns ist es anders!“, b) „Bei uns ist es noch nicht so schlimm!“ Jetzt wird unabweisbar deutlich: Es braucht völlig neue Einsatzkonzepte und damit völlig neue Pastoralkonzepte. Dabei ist vorauszusagen, dass viele Entwicklungen, die in Diözesen wie Magdeburg, Hamburg oder Hildesheim schon geläufig sind, in unterschiedlicher Form für die Diözesen adaptiert werden müssen, die sich bis vor kurzem noch auf einer „relativ sicheren Seite“ fühlten.

Der Einsatz von Personal wird in Personalkonstellationen erfolgen, die überall große Flächen abdecken und von Zentren aus und auf Zentren hin agieren werden. Dies soll und wird die Seelsorgenden nicht daran hindern dürfen, sondern geradezu „zwingen“, in Verwirklichung praktisch-theologischer Grundsätze eine Seelsorge in Menschennähe zu praktizieren. Wichtig ist und bleibt: Gemeinden (als Lebensräume der Glaubenden) in vielfältiger Art sind „vor Ort“ bei den Menschen. Sie schaffen und leben Nähe. Die Pfarrei oder wenige Pfarreien übernehmen in den großen Räumen eine Dienstfunktion mit Blick auf die Seelsorge in den Gemeinden. Sie schaffen Synergien und organisieren Dienste. Solche Zentren werden (müssen) die Größe früherer Dekanate erreichen. Denn sonst sind Synergieeffekte nicht möglich. Manche Diözesen halten Dekanate bereits jetzt für überflüssig.

Ob die Zuständigkeitsbereiche der Seelsorgenden als Pfarreien, Seelsorgeräume oder in welchen Zwischenformen auch immer geführt werden, ist zumindest zu Beginn zweitrangig. Vermutlich wird es dazu kommen, dass Räume von der Größe von Dekanaten zu Pfarreien werden. Dabei sollten mehrstufige Strukturveränderungs- und Personalzuweisungsprozesse möglichst vermieden werden. Denn der Zusammenbruch geschieht so schnell, dass die Zuweisungsschlüssel der Ressourcen bereits im Umbauprozess wieder geändert werden müssten. Zwischen 2025 und 2035 scheiden alle Babyboomer:innen als Seelsorgende aus. Für sie wird es bis auf Ausnahmen keinen Ersatz geben. Der Punkt, von dem aus rückwärts gedacht und gehandelt werden muss, sollte das Jahr 2040 sein. Denn im Jahr 2040 wird ein im Jahr 2000 geweihter Priester das Pensionsalter erreichen; das Rentenalter der anderen Hauptamtlichen wird vermutlich noch zu einem Zeitpunkt früher als 2040 erreicht sein.

Eine große Problematik wird darin bestehen, dass hauptamtliche Seelsorgende mit Familien nicht beliebig auf die Fläche verteilt werden können. Dies gilt sowohl für hauptamtliche Laien als auch für Diakone: Sie sind durch ihre familiären Beziehungsstrukturen, die Schulen ihrer Kinder und die Arbeitsplätze ihrer Partner:innen nur schwer „in gerechter Form“ auf die Orte zu verteilen, an denen Gläubige einen kirchenrechtlich garantierten Anspruch auf Seelsorge haben.

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass es aus Gründen des kirchlichen Selbstverständnisses des Priesterseins nicht sinnvoll ist, Priester grundsätzlich als „Monaden“ auf die Fläche zu verteilen oder als Nomaden über das Land zu schicken. Daher lautet an dieser Stelle mein Vorschlag, dass in jeder Einheit (die wie gesagt die Fläche früherer Dekanate umfassen wird) zumindest drei Priester im sogenannten „aktiven Dienst“ zusammen eingesetzt werden sollten. Sie können dann durch Seniorpriester (s. u.) bereichert werden. Ich bin mir bewusst, dass in manchen deutschen Diözesen ein solches Konzept, das zum Schutz der priesterlichen Lebensform in der Kirchengeschichte und in den kirchlichen Dokumenten seinen wichtigen Platz bekommen hat (vgl. Presbyterorum Ordinis und Pastores Dabo Vobis), in manchen deutschen Diözesen schon jetzt nicht mehr eingehalten wird oder möglicherweise nur unter großen Schwierigkeiten gehalten werden kann.

Die Personalkonstellationen werden sehr vielfältig und heterogen sein: Dies tut einer innovativen Pastoral gut. Zu Beginn werden sie eher unübersichtlich sein, im Laufe der Zeit aber immer ausgedünnter oder – positiv gewendet – kompakter werden. Die Formen der Zusammenarbeit werden sich in der Weise verändern, dass das Personal mehr im Sinne eines Kollegiums (engl. work group) denn als großes Team im eigentlichen Sinne agiert. Ein Kollegium zeichnet sich dadurch aus, dass eine Gruppe von Personen in einem gleichen Arbeitsumfeld tätig ist, die Individuen aber häufig verschiedene Aufgaben haben und nicht unbedingt direkt zusammenarbeiten. Sie stehen im Austausch, agieren selbständig, vernetzen und unterstützen sich gegenseitig, aber die Verantwortung liegt bei selbständig handelnden Seelsorgenden. Leitung wird verteilt und geteilt: Gerade große Kollegien ermöglichen vielfältige Formen der Leitung. Viele Priester dürfen sich verstärkt wieder der „Face-to-Face“-Seelsorge widmen; denn es braucht deutlich weniger Priester für funktionale Leitungsaufgaben. In Kollegien können sich aber auch Teams bilden bzw. in der Verantwortung von einzelnen Mitgliedern können Teams aufgebaut werden. Teams haben i. d. R. gemeinsame Ziele, die Mitglieder sind aufeinander angewiesen, müssen in den Rollen aufeinander abgestimmt und koordiniert werden. Sie entwickeln im Laufe der Zeit eine gemeinsame Identität. Daher wird es in den großen Einsatzräumen (evtl. später Pfarreien) sowohl Kollegien als auch Teams geben. So kann sich ein charismenorientierter Personaleinsatz zukunftsträchtig gestalten lassen.

6. Ressourcenprofile, Tätigkeitsprofile und charismenorientierter Personaleinsatz

Eines der Ergebnisse der Seelsorgestudie, die am meisten Aufmerksamkeit gefunden haben und von einigen Diözesen tatsächlich zum Maßstab für Personaleinsatz und -entwicklung gemacht worden sind, ist die Ermittlung und die Berücksichtigung von charismenorientierten Ressourcen- und Einsatzprofilen. Der wissenschaftliche Hintergrund ist folgende Überlegung: Für die Lebensqualität der Seelsorgenden selbst, aber auch für die Qualität der Seelsorge und die Qualität des Personaleinsatzes ist eine Kenntnis des persönlichen Ressourcenprofils der Seelsorgenden wie auch des Anforderungsprofils der jeweiligen Stelle unverzichtbar. Gibt es dort keine „Passung“, gibt es „Stress“ bei den Seelsorgenden und bei den Gläubigen.

Mit Hilfe der bekannten gesundheitsrelevanten Persönlichkeitsdispositionen der Selbstwirksamkeit (Gestaltungskraft), des Kohärenzgefühls (Vertrauen in die Stabilität der eigenen Person) und der Resilienz (Widerstandsfähigkeit) wurde in der Seelsorgestudie ein vierfaches Ressourcenprofil einschließlich der Verteilung der Profile unter den Seelsorgenden vorgeschlagen:

- Profil 1: viele Ressourcen, wenige Schwächen – 33 %

- Profil 2: mehr Ressourcen als Schwächen – 28 %

- Profil 3: mehr Schwächen als Ressourcen – 25 %

- Profil 4: viele Schwächen, wenige Ressourcen – 14 %

Diese Profilbildung ermöglicht die Erklärung von Krankheits- und Überforderungssituationen und schließlich auch von Seelsorge mit mangelhafter Qualität. Wenn Personen auf eine Stelle gesetzt werden, „die besetzt werden muss“, aber kein dafür geeignetes Ressourcenpotential besitzen, kommt es zu Missverhältnissen in der Passung, die zu massiven persönlichen und seelsorglichen Problemen führen können. Dieses Profil liefert gleichzeitig auch Kriterien für künftigen Personaleinsatz.

Gerade angesichts eines ausgesprochen knappen Personalbestands und von schwierigen Stellenprofilen führt kein Weg daran vorbei, dass in Zukunft der Personaleinsatz ressourcen- und charismenorientiert erfolgen muss. Das heißt aber konkret im Zahlenspiel: Wenn es zum Beispiel in einer Diözese im Jahre 2040 eine Zahl von 60 Priestern gibt, werden eigentlich nur 20 Priester für eine Führungsaufgabe in Frage kommen. Wenn diese Diözese davon ausgeht, dass für die Leitung einer Pfarrei nur Priester bestellt werden können, dann kann es in dieser Diözese eigentlich nur 10 bis 15 Pfarreien geben, wenn auch noch das Kriterium des gemeinsamen Einsatzes von 3 Priestern in einem Einsatzgebiet eingehalten werden soll. Andernfalls ist die Wahrscheinlichkeit für negative Auswirkungen auf die Lebensqualität und die Qualität der Seelsorge recht groß.

Ein ressourcengerechter Einsatz stellt damit in den kommenden Jahren für die seelsorgliche Arbeit eine beträchtliche organisationale, menschliche und geistliche Herausforderung dar, die geradezu einer „Quadratur des Kreises“ nahekommt. Wichtig ist, dass nicht nur die Personalentwicklung Beurteilungskriterien für die Humanressourcen ihres Personals bereitstellt, sondern auch die Seelsorgenden selbst verstehen, dass ein ressourcen- und charismenorientierter Personaleinsatz ihrer erstrebten Lebensqualität nur entgegenkommt. Für die Zukunft der Seelsorgenden und die Seelsorge selbst wäre es ideal, wenn nicht die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe über ihren seelsorglichen Einsatz entscheiden würde, sondern ihre Potentiale und Grenzen.

Wenn man diesen Schritt als richtig erkennt, dann ist es angesichts der großen Räume, in denen Seelsorgende tätig sein werden, auch evident, dass die alte Unterscheidung von einem Einsatz in der sogenannten „Territorialseelsorge“ bzw. der „Kategorialseelsorge“ in Zukunft hinfällig ist. Selbstverständlich werden alle Seelsorgenden in „ihrem“ Einsatzgebiet (Territorium) gleichzeitig im Dienst an allen Menschen und für bestimmte Zielgruppen (kategorial) tätig sein. Dabei konnte die Seelsorgestudie deutlich zeigen, dass Personen, die „kategorial“ (also im Gebiet ihrer Stärken) tätig sind, zufriedener sind und engagierter arbeiten. Dies bedeutet: Alle Seelsorgenden sollten in Zukunft in bestimmten persönlichen Kompetenzfeldern ausgebildet sein und eingesetzt werden.

7. „Die Jungen“: Kulturelles Profil und psychologische Dynamiken

Es besteht inzwischen wohl kein Zweifel daran, dass sich die Generationen der Seelsorgenden in der Mentalität, aber wohl auch in ihren Persönlichkeitseigenschaften unterscheiden. Unterschiedliche Profile sind in der Gesellschaft eben eine Realität, wenn Menschen in unterschiedlichen Zeiträumen ihre Sozialisation erfahren haben (ungefähre Zeitangaben: Generation Traditionals [Geburtsjahrgänge 1922–1955], Babyboomer [1956–1965], Generation X [1966–1980], Generation Y/Millennials [1981–1995], Generation Z/Digital Natives [1996–2010], Generation Alpha [ab 2010]).

Diese unterschiedlichen Profile haben selbstverständlich auch Konsequenzen für die persönliche Identitätsauffassung und die Gestalt der seelsorglichen Tätigkeit. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts ist das auch in der Kirche bisher kaum aufgefallen, weil die Lebenserwartung recht kurz war im Vergleich zu heute und die Differenzen im Zeitraum der Berufstätigkeit weniger relevant waren.

Unbestreitbar ist: Wer ab ca. 1995 in den pastoralen Dienst trat, empfindet und lebt anders als die Vorgänger:innen: „Die Jungen“ sind postmodern geprägt und sich der Minderheitensituation der Kirche bewusst. Sie spiegeln die Wandlungsprozesse in der Gesellschaft und der Kirche wider. Die jüngere Generation versteht sich als qualifizierte Minderheit in einer nachchristlichen Umwelt. Im Unterschied z. B. zu den Babyboomern sind sie eine Selbstselektion aus der Gesellschaft (vgl. dazu auch den Beitrag von N. Katsuba in dieser Ausgabe). Anschaulich und fast schon im Klischee gesagt: Kleine Ortspfarreien sind für sie kein Ideal mehr. Normal sind für sie spezielle Gruppen (z. B. bei Lobpreisgottesdiensten). Sie kennen kleine Gemeinden, große Pfarreien und Seelsorgeräume.

Als ziemlich sicher darf nicht nur für die Priester bzw. Priesterkandidaten, sondern auch für die zukünftigen Laien angenommen werden: Sie sind eine Auswahl „anständiger Leute“ (M. Sellmann), denen Kulturmuster jenseits von „Bürgerlicher Mitte“ und „Traditionsverwurzelung“ eher fremd sind. Sie kommen aus Milieus der Gesellschaft, die rapide schrumpfen.

In ihrem psychologischen Profil sind sie allerdings keine besondere Gruppe. Sie sind in ihren Persönlichkeitseigenschaften testpsychologisch eher der bürgerliche Normalfall der Gesellschaft. Dies muss deutlich betont werden. Denn nicht selten wird aufgrund ihres soziologisch feststellbaren „Anders-Seins“ angenommen, dass sie eine klinisch-psychologisch fassbare „Defizit-Komponente“ besäßen. Sie liegen vermutlich in ihren Grundeigenschaften in der Mitte: im Schwankungsbereich der mittleren 68 % der deutschen Durchschnittsbevölkerung.

Auf Grund der geringen Anzahl sticht stärker die Heterogenität der Individuen ins Auge als die Gemeinsamkeiten in der Gruppe. Heterogenität ist die neue Normalität: Jede:r fühlt sich als „Sonderfall“ – was ja angesichts der höchst speziellen Zugangswege und aufgrund der pro Diözese verschwindend kleinen Zahl auch der Realität entspricht. Manche Diözesen haben große Lücken in den Jahrgängen der Priesterkandidaten, der Priesterweihen und der Laien im pastoralen Dienst. So ist es eigentlich vielfach sogar unmöglich, von einer „Gruppe der Jungen“ zu sprechen.

Aus psychologischer Perspektive haben die Seelsorgenden der nachwachsenden Generation – diejenigen, die sich im Studium befinden bzw. gerade in den Dienst gegangen sind – im Vergleich zu den älteren Seelsorgenden aus Sicht der neuesten Studie aus den Jahren 2022–2023 (vgl. Jacobs/Pollitt/Büssing 2023; dies. 2024) ein schwächer ausgeprägtes Ressourcenreservoir: Sie sind nicht so stabil, empfinden leichter Stress, sind weniger resistent und spirituell weniger erfahrungsstark und geübt.

Bereits in der Seelsorgestudie hatten wir als Erklärung vorgeschlagen, dass diejenigen, die in Zukunft in der Kirche tätig sein wollen, einen Lebensraum suchen, in dem sie mit geringeren Ressourcen gute Lebenschancen erwarten. Dass dies eher nicht so sein wird, haben wir gesehen. Ob sich die Corona-Pandemie auswirkt, können wir gegenwärtig nicht sagen. Wir postulieren allerdings, dass die Bildungsprozesse die Notwendigkeit des Empowerments der jungen Generation angesichts der großen Herausforderungen noch nicht genügend im Blick haben.

Mit Blick auf die schwierige Situation für das Arbeiten in der Kirche finden sich zwei nicht hilfreiche Persönlichkeitstendenzen: die recht hohe Intoleranz gegenüber Unsicherheit mit Blick auf die Zukunft und eine recht hohe Ambiguitätsintoleranz, also die mangelnde Kompetenz, vieldeutige Lebenssituationen und Handlungsanforderungen wahrnehmen und gestalten zu können. Möglicherweise könnte ein großer Anteil an „Zukunftsängstlichen“ und „Sorgenvollen“ unter den Seelsorgenden sich und anderen das Leben in der Seelsorge der Zukunft recht schwer machen.

8. „Die Alten“: Als Seniorpriester in der Mehrheit – im Dienst

In einem Beitrag über die Zukunft der Seelsorge einen eigenen Abschnitt den alten Priestern über 60 Jahren zu widmen, könnte auf den ersten Blick völlig überflüssig oder gar widersinnig erscheinen. Das ist es aber nicht. Im Gegenteil: Bereits heute im Jahre 2025 ist die Gruppe der Priester über 65 Jahren zahlenmäßig so groß wie die aller Priester unter 65 Jahren. Im Jahre 2035 und später wird das Verhältnis „Jung“ zu „Alt“ ein Drittel zu zwei Drittel betragen (vgl. dazu Jacobs u. a. 2025). Viele der jetzt am Beginn der Altersphase stehenden Priester werden zu jenem Zeitpunkt noch leben.

Es ist davon auszugehen, dass sie das Gesicht der Kirche auch weiterhin mitprägen werden. Denn einerseits werden sie aufgrund der Größe der Gruppe „unübersehbar“ sein. Und anderseits werden sie aufgrund ihres freiwilligen Engagements in der Seelsorge einen erheblichen Teil der Seelsorgetätigkeit in der nahen Zukunft übernehmen. Bis in das hohe Alter von über 85 Jahren liegt ihr „Dienst im priesterlichen Ehrenamt“ noch bei knapp 23 Stunden pro Woche (Priester im „aktiven Dienst“: 53 Stunden). In der Seelsorgestudie hat sich gezeigt, dass die Gruppe der älteren Priester a) sich stärker als alle anderen Priester und Laien mit der eigenen Existenz identifiziert, b) am zufriedensten ist, c) am stabilsten in ihren Persönlichkeitseigenschaften und der Stressresistenz zu sein scheint und d) entscheidend zum positiven Klima in der Pastoral beiträgt.

Also: Ältere, alte und hochaltrige Priester verdienen mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung, als ihnen gegenwärtig im toten Winkel der Strukturreformen zukommt. Es scheint so zu sein, dass angesichts der berechtigten Fokussierung auf die Erneuerung der Pastoral und die notwendige Übernahme des Stabes der Verantwortung durch Jüngere eine unangemessene Funktionalisierung des priesterlichen Dienstes zutage tritt, die in den vergangenen Jahren immer mehr um sich gegriffen hat.

Die Kirche geht in ihrem Selbstverständnis allerdings davon aus, dass Priester nicht erst dann Bedeutung haben, wenn sie ein funktionales Leitungsamt haben und Positionen besetzen, sondern dadurch, dass es sie gibt und sie mit ihrem Priestertum des Dienstes das Priestertum der Gläubigen stützen und bereichern.

Als Forschungsgruppe (www.seniorpriester.de) planen wir daher ein Forschungsprojekt, das sich intensiv mit der Lebensphase des älteren Priesters beschäftigt und seine Bedeutung für das Arbeiten in der Kirche von heute und morgen in den Blick nimmt. Die modernen Alterswissenschaften machen deutlich, dass die Altersphase eine Zeit voller Potentiale, aber auch Herausforderungen darstellt. Bis heute steht in den Diözesen ein Altersbild im Vordergrund, das in „Aushilfskategorien“ (Vertretung, wenn sonst niemand da ist), Versorgungskategorien („gute Pension“) oder Betreuungsmodellen („Hilfsbedürftigkeit“) denkt. Potentialförderung bzw. Ressourcenentwicklung bei älteren Priestern ist bisher noch eher selten im Blick. Dabei wäre es möglich, dass aufgrund der gewachsenen Leistungsfähigkeit älterer Menschen gerade kreative, innovative oder erfahrungsabhängige Seelsorgetätigkeiten übernommen werden könnten.

Im Forschungsprojekt verwenden wir daher für diese Gruppe den Begriff „Seniorpriester“. Dieser Begriff ist weltweit in Gebrauch und könnte den recht irreführenden Begriff des „Ruheständlers“ oder auch des „Pensionärs“ ablösen. Die neue Begrifflichkeit würdigt das nicht endende Priestersein des Priesters, sie würdigt das Alter und das freiwillige Engagement. Da die Altersphase des Priesters ein Drittel des Lebens eines Priesters und fast die Hälfte seiner Dienstzeit ausmacht, verdienen seine Charismen und persönlichen Wünsche einen angemessenen Platz und eine angemessene Stimme im Konzert der Seelsorgenden – und eine Berücksichtigung in den Pastoralplänen.

9. Ganzheitliche Gesundheit braucht umfassende Gesundheitsförderung

Ob die Seelsorgenden in den kommenden Jahren in ihrem Dienst gesund und leistungsfähig sein werden und bleiben, ist für die Seelsorgenden selbst und für die Verantwortlichen eine entscheidende Frage. Jemand, der oder die sich heute für ein Leben und ein Arbeiten in der Seelsorge entscheidet, wünscht und erwartet sich vor allem: Lebensqualität. Wer dies nicht für sich erwartet, wählt einen anderen Weg.

In dem bisher Gesagten ist bereits deutlich geworden, dass wir für die Seelsorgenden ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis zur Anwendung kommen lassen müssen. Gesundheit ist ein wesentlicher Baustein der wahrgenommenen Lebensqualität. Denn mit der Lebensqualität verbindet sich die Erwartung, dass das eigene Leben gelingt und glückt.

Gesundheit hat eine körperliche, seelische, geistige, soziale und eine spirituelle Dimension. Sie ist ein Wechselspiel zwischen internen und externen Anforderungen und Ressourcen.

Ich persönlich erinnere mich an eine Begegnung mit dem prägenden deutschen Gesundheitspsychologen Professor Peter Becker, welcher das Anforderungs-Ressourcen-Modell international ins Spiel gebracht hat. Auf die Frage, wie er vor dem Hintergrund der Problematisierung der Dimension der psychischen Gesundheit bei Priestern durch Eugen Drewermann die Persönlichkeit der Seelsorgenden einschätze, war seine Antwort sinngemäß: „Die Priester sind genauso gesund wie der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung. Aber meiner Meinung nach reicht ihre körperliche und seelische Fitness nicht aus angesichts der Alltagsbelastungen, die in seelsorglichen Aufgaben zu bewältigen sind.“ Dies hat mich motiviert, hier in die Forschung zu investieren, um hier mehr zu wissen und Förderungskonzepte entwickeln zu können.

Auch wenn die Komplexität der Gesundheitsentwicklung sehr groß ist, können an dieser Stelle auf empirischer Grundlage alltagsrelevante Empfehlungen gegeben werden. Es braucht zumindest an folgenden Brennpunkten gezielte salutogene Selbstentwicklung und Förderungskonzepte der Diözesen in Ausbildung und Beruf:

- Investition in das eigene Gesundheitsverhalten: körperliche Fitness, Ernährung, körperlich-sportliche Aktivität gemäß den Empfehlungen der WHO (150 min/Woche), gesundes Körpergewicht, stabile Lebensrhythmen, regelmäßige Freizeit usw. – und die Entscheidung gegen Risikoverhaltensweisen

- Investition in die Persönlichkeitseigenschaft der Gewissenhaftigkeit als genereller Lebensressource, Stabilitätsanker und Ressource für zielbezogenes Verhalten

- Investition in die Lebenssicherheit und ein stabiles Fundament für eine herausfordernde Lebensentscheidung bzw. einen exotischen Beruf

- Investition in die Kompetenz, mit herausfordernden und schwierigen Situationen umzugehen und sie zu gestalten

- Investition in die Resilienz als Kompetenz, in Stresssituationen widerstandsfähig und anpassungsfähig zu werden

- Investition in die Diversitätskompetenz bzw. Ambiguitätstoleranz als Kompetenz im Umgang mit der zu erwartenden Komplexität und den Spannungen zwischen dem erwarteten Rollenverhalten und dem eigenen Rollenentwurf

- Investition in die eigene Spiritualität im persönlichen Alltag und als Quelle und Ziel in der seelsorglichen Tätigkeit

Für das Arbeiten in der Kirche von morgen hat der „Investitionsort Spiritualität“ eine besondere Bedeutung. Hier lohnt es sich, noch einmal zu fokussieren.

10. Spiritualität: Gott und den Menschen nahe

Die Seelsorgenden und diejenigen, die in Erwägung ziehen, einen Beruf in der Kirche zu ihrem Lebensprojekt zu machen oder gar die Lebensform als Priester zu wählen, aber auch viele der erwünschten und benötigten Fachkräfte und Ehrenamtlichen in multiprofessionellen Teams dürfen aus soziologischer oder sozialpsychologischer Perspektive zu den „hochreligiösen“ Personen in der Gesellschaft gezählt werden. Für sie ist das spirituelle Leben ein existenzieller Baustein ihres Lebensentwurfes.

Wichtig ist: Es wäre falsch anzunehmen, dass Spiritualität homogener wäre als andere Facetten der Persönlichkeit. Vermutlich ist das Gegenteil der Fall: Die Ausprägungen von Spiritualität entsprechen der Vielfalt der Menschen, sind also sehr heterogen und noch individueller als Persönlichkeitseigenschaften. Wer heute sein spirituelles Leben in Berufung und Beruf lebt, muss in gewisser Weise „exotisch“ sein. Diese Vielfalt wird in Zukunft aufgrund der zunehmenden Heterogenität der Lebensentwürfe weiter zunehmen. Darüber hinaus entwickeln sich nicht selten spirituelle Profile im Laufe des Lebens deutlich weiter. Sie vertiefen sich, werden entschiedener oder werden umgekehrt flacher. Seelsorgende haben auch Phasen der Gottesferne und geistlichen Trockenheit, wobei sie aber trotzdem weiter tätig sind.

Es ist daher auch nicht angemessen, die eine und richtige Form spirituellen Erlebens und Verhaltens zu erwarten oder gar zur Voraussetzung für einen seelsorglichen Beruf zu machen. Unterschiedliche Profile von spirituellem Leben existieren nicht nur zwischen Berufsgruppen, sondern auch innerhalb von Berufsgruppen. Es gibt also nicht die Spiritualität des Priesters oder die Spiritualität von Laien in der Seelsorge, sondern unterschiedliche spirituelle Identitäten. Festzuhalten ist: Spiritualität unter Seelsorgenden und anderen Engagierten in der Seelsorge wird vielfarbig, ja divers sein.

Dies erfordert eine Diversitätskompetenz in der Spiritualität: die Kompetenz, sich von anderen Ausprägungsformen spirituellen Lebens nicht bedroht zu fühlen, sondern sich bereichern zu lassen – und die Kompetenz, spirituelle Gemeinsamkeiten zu entdecken und mit anderen gemeinschaftlich im Alltag zu leben. Dies ergibt sich nicht von selbst, sondern beruht auf Entscheidung, Übung und Ausbildung.

In der großen Seelsorgestudie und in der Studie an den Theologiestudierenden (vgl. Jacobs/Pollitt/Büssing 2023; dies. 2024) hat sich gezeigt: Entscheidend sind nicht Erscheinungsform oder Häufigkeit einer bestimmten Praxis (also z. B. der Eucharistiefeier, des Stundengebetes, bestimmter Meditationsformen), sondern ihre psychisch bzw. spirituell relevante Erfahrungskomponente. Was bedeutet diese Einsicht? Welche spirituelle Alltagspraxis auch immer bevorzugt wird: Es geht darum, dass die Seelsorgenden durchdrungen werden von Gott, der Transzendenz und den Kräften der Schöpfung. Wer Gotteserfahrung geschenkt bekommt, weil sie oder er Gott sucht, wer spirituelle Verankerung erfährt, wird eine höhere Chance haben, den eigenen Berufungsweg in der Praxis der Seelsorge erfüllt zu sehen und sich entsprechend zu engagieren. So gilt in Anwendung des berühmten Satzes von Karl Rahner: Die Seelsorgerin der Zukunft wird eine Mystikerin sein, oder sie wird nicht sein – der Seelsorger der Zukunft wird ein Mystiker sein, oder er wird nicht sein.

11. Seelsorgende von morgen: missionarisch und diakonisch

Angesichts des tiefgreifenden Transformationsprozesses der Kirche in den nächsten 15 Jahren stellt sich die Frage: Gibt es einen Akzent, an dem Menschen von heute Maß nehmen, ob für sie die Botschaft des Evangeliums und das Handeln der Kirche überhaupt der Aufmerksamkeit wert sind? Und was heißt das für die Qualifikation der Seelsorgenden, für die Pastoralpläne und für die Einsatzszenarien?

Papst Franziskus hat in seinem persönlichen Leben und in seiner theologisch-spirituellen Botschaft als Papst die Welt beeindruckt. Mit seinem Engagement für die Menschen am Rand, die Notleidenden und die Bedürftigen, die Menschen mit der großen Sehnsucht nach Leben hat er ein neues Paradigma für die Seelsorge vorgelebt und für die Pastoral gefordert. In Evangelii Gaudium hat er vor allem die Menschen, die in der Seelsorge stehen und sich in der Kirche engagieren, eindringlich darauf hingewiesen, dass die Seelsorge vor allem dem diakonischen Auftrag Jesu gerecht werden muss: „Ich hoffe, dass mehr als die Furcht, einen Fehler zu machen, unser Beweggrund die Furcht sei, uns einzuschließen in die Strukturen, die uns einen falschen Schutz geben, in die Normen, die uns in unnachsichtige Richter verwandeln, in die Gewohnheiten, in denen wir uns ruhig fühlen, während draußen eine hungrige Menschenmenge wartet und Jesus uns pausenlos sagt: ,Gebt ihr ihnen zu essen!‘ (Mk 6,37)“ (EG 49).

Das Arbeiten in der Kirche muss das Kreisen um die Strukturen hinter sich lassen und die „Hausaufgaben“, die für die Anpassung an die Kirche von morgen nötig sind, möglichst schnell bearbeiten. Es geht um das „brennende Interesse am Alltag der Menschen“ (Christoph Theobald), das den lebensbedürftigen Menschen in das Zentrum des Interesses der Seelsorgenden und ihres Handelns stellt.

Das Arbeiten in der Kirche von morgen braucht daher einen grundlegend missionarischen und diakonischen Ansatz. Ein Versorgungsdenken zur Aufrechterhaltung kirchlicher Prozesse ist anachronistisch. Und dafür braucht es eine doppelte Bekehrung: eine Bekehrung der Herzen und eine Bekehrung der Vorstellungskraft, wie eine solche Seelsorge denn gehen könnte. Alfred Delp formuliert dies mit eindrücklichen Worten: „Es wird kein Mensch an die Botschaft vom Heil und vom Heiland glauben, solange wir uns nicht blutig geschunden haben im Dienst des physisch, psychisch, sozial, wirtschaftlich, sittlich oder sonst wie kranken Menschen […] Rückkehr in die ‚Diakonie‘ habe ich gesagt.“

Der Weg der Umkehr zur alltäglichen diakonischen Praxis ist allerdings für die Gemeinden und ihre Verantwortlichen seit biblischen Zeiten schon immer sehr weit gewesen. Der Paderborner Pastoraltheologe Herbert Haslinger betont mit Blick auf Delp, es brauche keine anderen pastoralen Konzepte als diejenigen, welche die Gemeinden in den Dienst des Menschen stellen: „Und zwar in einen Dienst, den die Not der Menschheit bestimmt, nicht unsere eigene liebgewordene Vorstellung von Gemeinde, nicht die institutionell vorgegebenen, eingefahrenen Strukturen in Gemeinden und auch nicht das gewohnheitsmäßig absolvierte Repertoire des üblichen ‚Gemeindelebens‘“ (Haslinger 2015, 197).

In der Aufarbeitung der Konsequenzen der Studie „Wer wird Priester?“ habe ich mit Blick auf das zukünftige und auch für das gegenwärtige pastorale Personal eindringlich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine grundlegende „diakonische Profilierung der Sozialisation als Seelsorger und Seelsorgerin“ braucht (vgl. Jacobs 2024a und 2024b). Denn empirisch gesehen fehlt dem Personal berufsbiografisch jene Motivation, die für die Überzeugungskraft missionarischen Arbeitens wesentlich ist. Seelsorgende haben eher wenig Erfahrung mit Armut oder prekären Lebenssituationen und Lebensfeldern. Es braucht dafür innovative Ausbildungs- und Einsatzszenarien. Liturgische Motivationen sind vorhanden, reichen aber nicht. Es braucht Seelsorgende, die aus spiritueller Motivation und in Gott verankerter Empathie (misericordia) die konkrete Perspektive der ‚Nachfolge in der Fußwaschung‘ leben können und nicht primär liturgisch orientiert sind. Dies böte auch die Chance, die menschliche und spirituelle Vielfarbigkeit der Seelsorgenden an dem diakonischen Lebensentwurf Jesu Christi neu auszurichten und im missionarisch-diakonischen Modell die Kräfte zu bündeln.

Die Argumentation dieses Beitrags hat versucht, die Facetten der Transformation ernst zu nehmen und mentale und praktische Modelle vorzustellen, wie Seelsorge gehen könnte und was dies für die Seelsorgenden bedeutet. Die Transformationszeit ist eine „spirituelle Gründerzeit“: eine Zeit für Seelsorgende, die als geistlich gegründete Personen an geistlich gegründeten Orten geistlich gegründete Prozesse gestalten. Es geht um eine missionarisch-diakonische Transformation.