Mehr Drama bitte!

Mit Storytelling spannend vom Glauben reden.

Am Abend, an dem Lukas Franke anfängt zu glauben, dass jemand anderes sein Leben steuert, wird es urplötzlich dunkel. Stromausfall in ganz Berlin. Franke, ein Hotelmanager, versucht die Konferenzgäste zu beruhigen, die im schicken Waldorf-Astoria tagen. Bald geht das Licht wieder an. Doch in Frankes Leben hat sich etwas geändert. Zuerst merkt er es nicht. Doch bald stößt er auf Flugbuchungen in seinem Namen, die er nie getätigt hat. Sein Kind wird vor dem heimischen Laptop von Fremden gefilmt. Seiner Frau werden Fotos einer angeblichen Geliebten zugespielt. Jemand hat seine digitale Identität gehackt. Dann erhält er einen Anruf des geheimnisvollen Drahtziehers. „Wer sind Sie?“, keift Franke ins Telefon. Eine Stimme antwortet: „Stell dir einfach vor, ich bin Gott, bin überall. Und wenn man sich mir widersetzt, werde ich ungemütlich.“

So beginnt „You are wanted“, die erste deutschsprachige Serie des Streaming-Anbieters Amazon Prime. Mit gigantischem Werbeaufwand angekündigt, bannt der Thriller seit Mitte März die Zuschauer und führt sie tief hinein in eine Verschwörungsgeschichte. Die Serie schafft, was viele vergleichbare Formate der letzten Jahre bewirken: Sie erzählen Geschichten, von denen die Zuschauer mehr sehen und hören wollen. Wie bei vielen anderen hochwertigen Serien gelingt es den Künstlern und Produzenten hier, ein immersives Erzählerlebnis zu schaffen. Obwohl die Realität der Figuren eine völlig andere ist als die der Zuschauer, wollen sie wissen, wie die Geschichte weitergeht. Eine Doku, die über die Gefahren von Hackerangriffen auf private Profile aufmerksam macht oder ein Nachrichtenbeitrag über die Gefahren von Big Data würden vermutlich nicht annähernd so viel Interesse hervorrufen. Geschichten emotionalisieren, sie gewinnen Aufmerksamkeit, weil sie es uns erlauben, uns mit Charakteren zu solidarisieren, die durch widrige Umstände vom „ewigen Glück“ abgehalten werden. Die Autorin Annette Simmons erklärt die größere Kraft der Geschichten gegenüber den Fakten so: „Die Menschen wollen keine Informationen. Sie sind bis obenhin voll mit Informationen. Sie wollen an etwas glauben, [...] an die Geschichte, die du erzählst. Glaube versetzt Berge, nicht Fakten. Fakten bringen keinen Glauben hervor. Glaube braucht eine Geschichte, der ihn stützt. Eine bedeutsame Geschichte, die zum Glauben inspiriert“ (Simmons 2006, 3).

Eigentlich ist es schlicht unfassbar, dass gerade die Kirche diese Erzählkompetenz verloren hat. Dabei wurde der Glaube doch so lange in Erzählform weitergetragen. In Bibelgeschichten, Heiligenviten, Kirchenfenstern, Mysterienspielen oder Sternsingeraktionen. Die Techniken des Erzählens und vor allem die Erzählsituationen haben sich verändert. Wenn heute spannende Geschichten nur einen Wischer auf dem Smartphone entfernt sind, dann sollte meiner Ansicht nach das Evangelium, die „greatest story ever told“, in besonders hoher Qualität zugänglich sein. Dabei geht es bei Storytelling nach meinem Verständnis aber nicht nur um offensichtliche Verkündigungsszenarien wie Predigten oder die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit. Storytelling ist vielmehr ein grundlegender Ansatz, für jede Situation, in der Glaube artikuliert wird. Die folgenden Beispiele werden zeigen, dass dies auch Katechese, kirchliche Gründungsprozesse, Gremienarbeit und Pastoralentwicklung umfassen kann. Wie wird Glaubenskommunikation nun narrativer? Woher kommen die Geschichten und wer erzählt sie gut? Drei Versuche aus der Praxis, bei denen der Bedarf nach narrativer Verkündigung ganz unterschiedlich war.

Den Superheld in dir entdecken – Mehr Drama in der Katechese

„You are wanted“ zeigt den Hotelmanager Lukas Franke anfangs in seinem Arbeitsalltag. Alles scheint relativ stabil und normal. Dann taucht wie aus dem Nichts eine Herausforderung auf, das Abenteuer beginnt. Anfangs versucht Franke, das Problem zu verneinen und so weiterzuleben wie bisher – das Motiv des „refusal of the call“ wie es auch aus manchen Berufungsgeschichten bekannt ist. Schließlich nimmt er doch die Herausforderung an, findet Freunde und Feinde – und muss sich schließlich auch mit den dunklen Seiten der eigenen Vergangenheit auseinandersetzen. Diese und andere Motive gehören zur klassischen „Heldenreise“, einer narrativen Grundstruktur, die erstmals 1949 vom Mythenforscher Joseph Campbell dargestellt wurde. Er versuchte dadurch die gemeinsamen Motive der großen Erzählungen verschiedener Kulturen herauszuarbeiten. In diversen Überarbeitungen wurde das Konzept in den letzten Jahren verstärkt in der Filmanalyse und dem Drehbuchschreiben aufgenommen. Die Idee: Geschichten, die einer Variante der Heldenreise folgen, haben besonders gute Chancen, eine emotionale Reaktion und innere Auseinandersetzung der Zuschauenden mit dem Inhalt zu erreichen. Könnte dieses Ziel nicht auch in katechetischen Prozessen erreicht werden?

Foto: Fotoline/photocase.de

Im Bistum Aachen wird dies derzeit in einem Projekt zur Firmkatechese getestet. Ergänzend zur pfarrlichen Firmvorbereitung bietet die Berufungspastoral des Bistums Wochenenden für die Firmlinge einer Pfarrei an. Das Motto: „Den Superheld in dir entdecken“. Die populären Superhelden-Verfilmungen etwa aus dem Marvel-Universum sind hier Anlass, um den Jugendlichen die Heldenreise als Chiffre zur Deutung ihres eigenen Lebens anzubieten. Durch das ganze Wochenende ziehen sich ausgewählte Stationen der Heldenreise als roter Faden. Immer beginnt die Katechese mit einem Film- oder Serienausschnitt, der ein Beispiel für eine Station der Heldenreise zeigt, etwa den „call to adventure“ aus der aktuellen Netflix-Serie „Designated Survivor“. Im Gespräch stellt sich schnell heraus: Die Jugendlichen nennen sofort vergleichbare Szenen aus anderen Filmen und Büchern – und es fällt ihnen dann auch nicht schwer, Beispiele aus dem echten Leben zu erzählen: Herausforderungen, vor die sie oder ihnen bekannte Menschen gestellt wurden und die eine Entscheidung von ihnen verlangten. Sie nehmen die Gedanken mit und entwickeln sie spielerisch weiter. Mose vor dem brennenden Dornbusch, die Berufung der ersten Jünger – die biblischen Versionen des „Call to adventure“ – setzen sie kreativ in Stop-Motion-Videos um sprechen zum Abschluss offen darüber, wie man sich dazu verhalten kann, wenn man plötzlich und unerwartet vor Herausforderungen steht, die man eigentlich für zu groß hält. Wie sie die richtige Entscheidung treffen, was sie nach der Schule machen wollen, ist für viele der Jugendlichen schon eine sehr reale Challenge. Und hier kommt die Theologie des Firmsakraments ins Spiel. Hier ist es vielleicht die Stärkung für die Jugendlichen an der Schwelle zum Erwachsenenalter, eine Feier in der sie gestärkt werden, um mit Gottes Hilfe das Abenteuer ihres Lebens anzugehen, oder, ganz geistlich ausgedrückt: ihre Berufung als Christ*in anzunehmen. Jede Episode der Heldenreise beleuchtet unterschiedliche Facetten der Firmung. Der Mentor der Heldenfigur thematisiert die Frage, wer eigentlich geeigneter Pate oder Patin für sie sein kann. Die Auferstehung des Helden – ein Standardmotiv auch vieler zeitgenössischer Erzählungen – stellt die Frage, worauf die Jugendlichen eigentlich hoffen, was Ziel ihres ganzen Lebens ist. Am Ende des Wochenendes haben sich drei Erzählstränge miteinander verwoben. Die Heldenreisen aus Kino und Internet, die christliche Botschaft eines Gottes, der jeden Menschen ruft, und ihr eigenes Leben mit seinen Alltagsängsten und Wunschträumen. Möglich wurde dies, weil hier nicht stückchenhaft vom Glauben die Rede war, sondern ein dramaturgischer Bogen die verschiedenen katechetischen Schritte verbunden hat.

Woher kommen die Erzähler*innen?

Doch woher sollen die Leute kommen, die von dem, was sie glauben, spannend, ehrlich und unterhaltsam erzählen können? Wie ermöglicht man, dass ihre Geschichten nicht nur geistliche Erbauung für Einzelne, sondern vielleicht sogar Aufbau von christlicher Gemeinschaft wird oder sogar – was noch viel wichtiger wäre – wirklich wirksam in der Gesellschaft werden? Eine ganz ähnliche Frage beschäftigt den US-Politikwissenschaftler Marshall Ganz schon seit Jahrzehnten. Er erforscht, wie soziale Bewegungen entstehen, wie Menschen dazu bewegt werden können, sich für eine Sache zu engagieren. Insbesondere Bürgerrechtsbewegungen und Graswurzelbewegungen waren dabei sein Forschungsgegenstand. Er hat ein Modell entwickelt, mit dem sich der Aufbau einer Bewegung fördern lässt: Es heißt im englischen Original „Public Narrative“, also eine Art „öffentlicher Erzählung“. Nach Ganz’ Verständnis ist Public Narrative eine „leadership technique“ also ein Führungsinstrument zum Aufbau und zur Stärkung sozialer Bewegungen. Damit das geschieht, müssen drei Geschichten überzeugend erzählt werden: Die „Story of Self“, die „Story of Us“ und die „Story of Now“. Die „Story of Self“ beantwortet die Frage: Warum ich? Warum sitze ich hier dabei, warum interessiert mich das Thema? Was ist meine persönliche Geschichte, die mich hierhergeführt hat. Die „Story of Us“ versucht zu beschreiben, was das Gemeinsame aller ist, die hier beteiligt sind. Was verbindet uns, auch wenn wir sonst ganz unterschiedlich sind. Die „Story of Now“ gibt Antwort auf die Frage: Warum jetzt? Warum ist der Grund unseres Treffens wichtig? Was soll jetzt geschehen? Fehlt eine der drei Komponenten, wird sehr wahrscheinlich kein gemeinsamer Einsatz für etwas zustande kommen. Fehlt die „Story of Now“, so fühlen sich zwar alle wohl miteinander, aber es gibt eigentlich keinen Grund irgendwas miteinander zu entwickeln – leider allzu oft ein Phänomen schon lange miteinander vertrauter Gruppen, Verbände oder Pfarrgemeinden. Fehlt das verbindende Element der „Story of Us“, bleibt das Vorhaben ein Anliegen von Einzelkämpfern ohne Solidarität zum Rest. Und fehlt die „Story of Self“, wird die Motivation der Beteiligten nicht sehr hoch sein, weil sie vielleicht nur aus Pflichtgefühl oder Gruppenzwang mitmachen, aber nicht, weil es ihnen ein persönliches Anliegen ist.

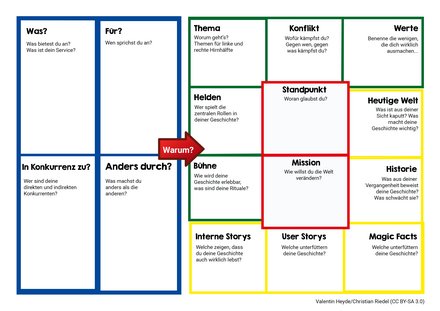

Public Narrative: adaptiert nach Marshall Ganz

Wie entsteht nun ein solches Public Narrative? Jede*r Teilnehmende ist zunächst aufgefordert, eine kurze Geschichte von maximal zwei Minuten Dauer in einer Gruppe zu erzählen, in der möglichst alle drei Stories vorkommen. Dabei nimmt die „Story of Self“ den größten Teil ein. Wichtig ist, dass die Teilnehmenden tatsächlich eine Geschichte erzählen – und Geschichten funktionieren nicht ohne Konflikte. In Ganz’ Arbeit mit schwarzen Bürgerrechtlern wurden beispielsweise oft eigene Diskriminierungserlebnisse erzählt, die für viele Beteiligte ein zentrales Element ihrer „Story of Self“ waren. In einem religiösen Kontext könnten hier beispielsweise konkrete Lebenserfahrungen stehen, durch die der eigene Glaube geprägt wurde. Wichtig ist, dass hier wirklich erzählt wird, d. h. nicht: „meine Großmutter hat mich sehr geprägt“, sondern eine konkrete Anekdote, Situation, Handlung durch die deutlich wird, warum die Großmutter prägend war. Auf die zweiminütige Ansprache folgt ein dreiminütiges Feedback aus der Gruppe, das der Erzählenden Hinweise gibt, welche Momente ihrer Geschichte besonders stark gewirkt haben und an welchen Stellen noch mehr Informationen gewünscht sind. Dadurch wird einerseits die Erzählkompetenz der Vortragenden gestärkt und gleichzeitig entsteht eine emotionale Verbundenheit in der Gruppe, weil das gemeinsame Anliegen deutlicher geworden ist.

Die relativ leicht zu erlernende Technik des „Public Narrative“ birgt aus meiner Sicht die Chance, dass wirklich alle Beteiligten persönlich beteiligt sind. Der narrative Ansatz verhindert aber, dass sich eine Gruppe in der Planungsphase in endlosen Diskussionen verheddert und nicht ins Handeln kommt. Es ist eher ein prophetisches Vorgehen als eine Moderationstechnik. Sie eignet sich für alle Szenarien, in denen Menschen zwar ein gemeinsames Interesse für ein Thema haben, aber noch unklar ist, wie ihre persönlichen Anliegen eigentlich miteinander vereinbar sind. Zum Beispiel Gremien, die in neuer Zusammensetzung ihre Arbeit aufnehmen. Oder Teams von Jugendferienfahrten, die sich vor Programmplanung und Putzplanschreiben vergewissern wollen, warum sie eigentlich ihre Freizeit dafür opfern. Oder eben die Visionauten. Die Visionauten sind die Teilnehmenden eines Freiwilligenprojekts im Bistum Aachen, die ein Jahr lang in WGs zusammenleben, einen Freiwilligendienst leisten und Unterstützung zur Umsetzung eigener innovativer Projekte erhalten und Entscheidungen für ihre weitere Lebensplanung treffen.

Wichtiger Bestandteil des Jahres ist der Kompaktkurs „Soziale Innovation“. Darin lernen die Teilnehmenden, ihre eigenen Anliegen zu identifizieren, in denen sie etwas bewirken möchten, und wie sie das konkret angehen können. Exemplarisch hatten sie an einem Wochenende die Aufgabe, ein gemeinsames Projekt für eine sogenannte urbane Intervention zu entwickeln und durchzuführen. Nur: Was konnte eine gemeinsame Botschaft dieser durchaus heterogenen Gruppe werden, die alle mit voller Überzeugung auf kreative Weise in der städtischen Öffentlichkeit verkünden wollten? Wie können sie gemeinsam etwas von ihrem Glauben als junge Christ*innen verkünden, wo sie doch so unterschiedlich sind? Am Ende der Erzählphase à la Public Narrative war klar: Bei allen Teilnehmenden überwog die Dankbarkeit für die vielen spannenden und bestärkenden Erfahrungen im Visionautenjahr. Die Entscheidung für die urbane Intervention war gefallen: Wir bauen eine Dankstelle. Wenige Tage später stand ein großer Sonnenschirm völlig allein mitten auf dem Aachener Rathausplatz. Unter dem Schirm hingen Zettel an Schnüren. Darauf: „Dafür bin ich dankbar …“. Ein selbsterklärendes Plakat dazu – fertig. Unzählige Menschen blieben stehen, lasen die Karten, schrieben ihre eigenen und hängten sie dazu, kamen miteinander ins Gespräch. Die Visionauten beobachteten ihr Werk aus der Distanz. Selten habe ich eine Gruppe erlebt, in der alle so stolz und zufrieden waren, etwas geschaffen zu haben.

Mit Public Narrative kann aus einer Gruppe von Individualist*innen eine Gemeinschaft von Akteur*innen entstehen, in der trotzdem das Individuelle stark bleibt (Story of Self), gleichzeitig aber eine enge Verbundenheit für ein gemeinsames Ziel entsteht (Story of Us) und dieses Ziel tatsächlich auch angegangen wird (Story of Now). Gleichzeitig schult die Methode die Sprachfähigkeit der Einzelnen. Was ist für mich jetzt wirklich wichtig? Und wie kann ich anderen so anziehend davon erzählen, dass wir gemeinsam weiter kommen?

Warum ist es eigentlich wichtig, dass es uns gibt?

Vielleicht gibt es da aber schon eine Gemeinde und die ist in der Routine des Kirchenjahres ein wenig eingeschlafen. Es ist nicht mehr klar, was eigentlich das Besondere an ihr ist und wie sie Menschen davon erzählen können. So ging es jedenfalls der Aachener Jugendkirche kafarna:um, die für eine Jugendkirche das schon recht stattliche Alter von fast 10 Jahren auf dem Buckel hat. Längst war die dritte oder vierte Generation Jugendlicher da, den Zauber des Anfangs hatten sie nicht mehr selbst erlebt, als die Idee einer Hauskirche in großer Eigenverantwortung von Minderjährigen noch ganz neu und gefühlt ein bisschen illegal war. Und da saß nun ein Leitungsteam von 16- bis 23-jährigen und überlegte, was ihre Kirche eigentlich besonders macht. Dafür nutzten sie ein Werkzeug, das ursprünglich für Start-ups entwickelt wurde: die „Core Story Canvas“.

Für junge Unternehmen ist es sehr wichtig, immer wieder mögliche Partner von ihrer Idee und ihrem Angebot überzeugen zu können. Das geschieht weniger durch die harten Fakten, denn Verkaufszahlen oder Umsatz sind in einer solchen Gründungsphase in der Regel noch nicht sehr eindrucksvoll. Ein Start-up ist ein Versprechen in die Zukunft – eine Kirche übrigens auch. Mit der von Valentin Heyde und Christian Riedel entwickelten Leinwand können Gründerinnen und Gründer ihre Kerngeschichte herausarbeiten, die ihre zentrale Vision erzählt und deutlich macht, welche Veränderung sie anstreben. Dafür wird die großformatig ausgedruckte Core Story Canvas genutzt. Zunächst werden die wenig emotional besetzten Hard Facts in den blauen Feldern notiert. Alle Teammitglieder dürfen ihre Assoziationen äußern, dann wird gesammelt und präzisiert. Dann arbeitet man sich zu den grünen Feldern vor, zu den bereits stärker dramaturgischen Elementen, zum Beispiel: Wer sind die Hauptpersonen, wenn wir über uns erzählen? Welche Rituale und Vollzüge zeigen durch starke Bilder, was bei uns passiert? In den gelben Feldern wird dies noch konkreter: Gibt es zum Beispiel Erlebnisse von Besuchern, Teilnehmenden oder Kundinnen, die illustrieren, was bei uns passiert? Dann der erste Versuch, die Kerngeschichte zu fassen: Woran glauben wir? Wie wollen wir die Welt verändern? Es bleibt ein erster Versuch, denn die Canvas ist nie fertig, sie wird korrigiert und ergänzt. Für das Leitungsteam von kafarna:um wurde mit der Canvas vieles klarer. Zum Beispiel, dass sie sich tatsächlich als Aktivist*innen in einem Konflikt verstehen, weil sie sich nämlich gegen Gleichgültigkeit unter Jugendlichen einsetzen, gegen eine Ich-kann-ja-doch-nichts-ändern-Haltung. Und dass sie sich als eine Gemeinschaft von Entdecker*innen verstehen, in der junge Menschen herausfinden, was sie können und was ihnen wichtig ist. Für das Leitungsteam wurde dadurch viel klarer, welches Bild nach außen sie über kafarna:um kommunizieren wollen. Und die möglichen Inhalte ihrer nächsten Gottesdienste, Aktionen oder YouTube-Videos standen im Grunde schon als Geschichten auf der Canvas. Es veränderte aber auch den Blick auf das, was vor Ort schon lief. Nicht mehr der Erfolg dieser oder jener Veranstaltung wurde diskutiert, sondern welche Leute gerade da sind und was sie brauchen, um zu entdecken, was sie können.

Storytelling bedeutet mehr als gut gemachte kirchliche Öffentlichkeitsarbeit oder unterhaltsamere Predigten, auch wenn bereits das wichtige Ziele sind. Glaubensüberzeugungen in narrativer Form auszudrücken, verspricht meines Erachtens eine Lösung für das zentrale Problem der Kirchen in der heutigen Gesellschaft, nämlich, dass es ihnen nicht gelingt, die Relevanz des Evangeliums zu kommunizieren. Was verändert es eigentlich, wenn ich glaube? Was bedeutet die Botschaft Jesu für mein Leben? Der Erpresser in „You are wanted“ zeichnet ein destruktives Gottesbild – „Ich bin überall. Und wenn man sich mir widersetzt, werde ich ungemütlich“. Ich wünsche mir Geschichten, die mich genauso packen, wie „You are wanted“ – die aber auch von einem Gott erzählen, der das pralle Leben verspricht. Ich möchte solche Geschichten in Kirchen und Pfarrsälen hören. Aber gern auch in meiner neuen Lieblingsserie.